麻省理工學院(MIT)材料科學與工程系的研究團隊近期發現,常見金屬中的隱藏原子結構,即使經歷極端製造加工後,也能持續存在,並非傳統觀念中所認為會完全隨機化。這個突破挑戰了數十年來金屬合金在加工過程中化學元素迅速達到均勻混合的理論,揭示了一種全新的「非平衡態化學模式」。

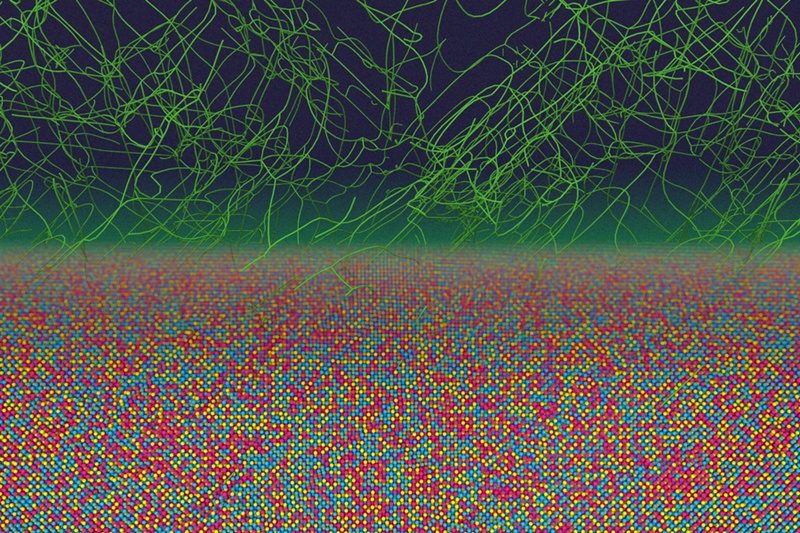

該研究成果發表於頂級期刊《自然通訊》,由助理教授羅德里戈·弗雷塔斯(Rodrigo Freitas)領銜,並得到美國空軍科學研究辦公室青年研究者計畫的支持。團隊利用高保真度機器學習模型,追蹤了數百萬個原子在模擬極端加工條件下的運動,發現合金中的化學排列保持一定秩序,而非完全隨機混合,這對金屬的機械強度、耐久性、熱容量和輻射耐受性造成顯著影響。

該模型可幫助工程師調整這些化學模式,進而為航空航太、半導體及核反應爐等關鍵領域帶來製造技術創新。未來,研究團隊計劃進一步探索不同製造條件下的化學模式演變,並轉向材料性能的優化應用。弗雷塔斯強調:「你永遠無法完全隨機化金屬中的原子,這個理解將顛覆未來金屬設計理念。」

此外,MIT材料科學界同時在二維金屬和量子材料領域持續開展突破性研究,推動材料科學技術的前沿發展。

(首圖來源:MIT)