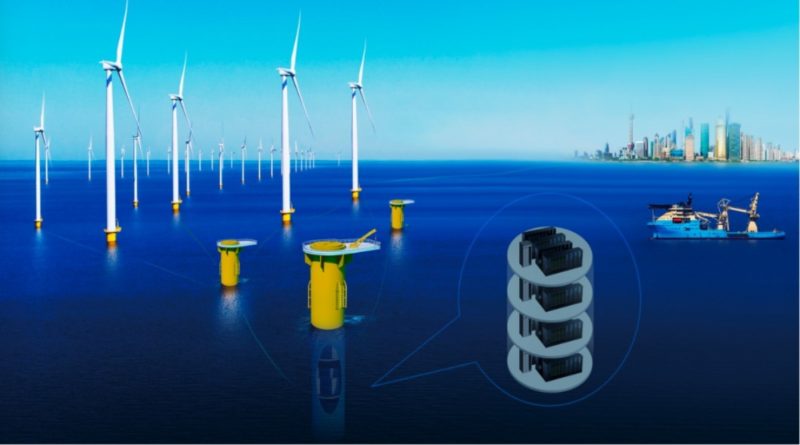

中國近日宣布完工全球首座「風能驅動的海底資料中心」。這項耗資約 2.26 億美元的專案由上海海蘭雲(HiCloud)營運,設於上海臨港新片區外海約 35 公尺深處。整體採用密封鋼製艙體設計,預預計最終可達 24MW 總裝置容量。

申能集團(Shenergy)、中國電信、儀電集團(INESA)與中交三航局共同開發,首期 2.3MW 已完工並進入測試階段。臨港新片區管委會指出,整體系統全程採用離岸風電供能,目標將冷卻能耗控制在總電力的 10% 以下,PUE(電源使用效率)可低於 1.15,遠優於中國現行法規標準 1.25。若測試成果理想,海雲正評估在更深海域建設 500 MW 規模的離岸型資料中心叢集。

至於為什麼要把資料中心放到海底?主要是因為這樣能自然降溫、同時降低能耗。資料中心運作時最耗電的就是散熱,陸上機房必須仰賴冷卻塔與冷水機組,不僅電力消耗龐大,也需大量淡水。相較之下,海水溫度低、導熱性高,能自然帶走伺服器產生的熱量。這就像「潛水艇有電腦」──外殼接觸海水幫助散熱,但海水不會進入艙體內部;艙內維持乾燥氣體環境,以防設備受潮或腐蝕。

此外,水下環境還能減少灰塵、震動與溫差變化,理論上可延長伺服器壽命並提升運行穩定度。不過,這項技術同時面臨維護與材料挑戰。加壓艙體需要特殊塗層防蝕,一旦設備故障或升級,就必須整艙打撈上岸維修,成本與風險都極高;長期暴露在高鹽環境下,也可能加速金屬疲勞,實際商轉壽命仍待驗證。

過去微軟的「Project Natick」曾證實,海底資料中心在可靠度與能效上確實具有潛力,但因維護成本高、經濟效益有限,最終停止擴大投入。中國這次的臨港實驗若能克服成本與維修瓶頸,將有機會成為離岸風電與雲端運算結合的新方向。不過,由於海底資料中心的建設與後續維護仍相當困難,這項專案的可行性仍有待觀察。

(首圖來源:海蘭雲)