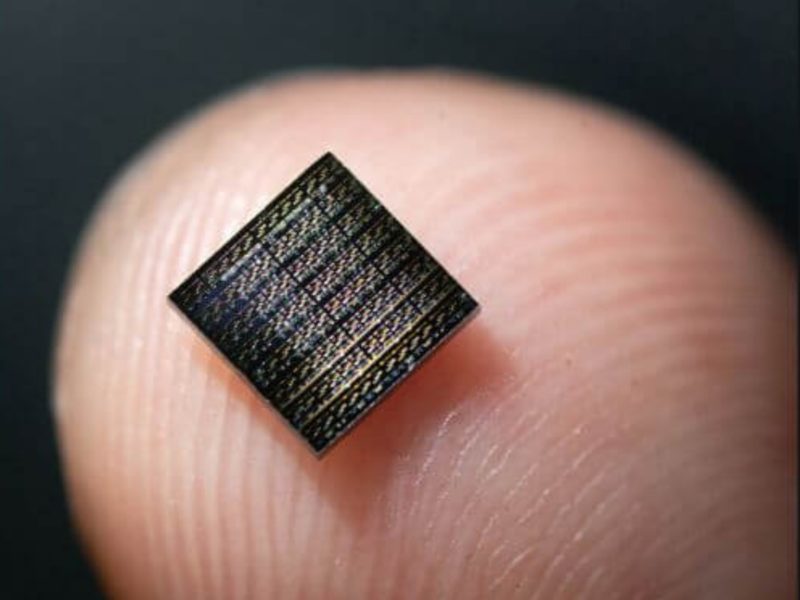

南加州大學(USC)團隊開發出能模擬人腦神經元電化學行為的擴散式憶阻器(diffusive memristor),並製作出整合多個神經元的原型晶片。相關成果刊登於《Nature Electronics》,展示離子驅動的類腦結構,可在硬體中實現學習與記憶,為未來 AI 晶片開啟高能效新路徑。

該團隊由 USC 電機與電腦工程教授 Joshua Yang 領導,他早在十多年前即以人工突觸研究聞名。這次成果讓電子元件能以物理方式再現神經元的放電行為,為 AGI 的硬體化奠定基礎。

首先我們先了解一下,「擴散式憶阻器(diffusive memristor)」是什麼?它是一種能模擬神經元放電與恢復行為的特殊電子元件。它的導電狀態會隨著離子在材料中「擴散」與「回流」而動態改變。

在這次實驗中,Yang 團隊利用氧化矽(SiOx)與銀奈米粒子(Ag NPs)製成柔性憶阻器,當外力或電壓刺激時,銀離子會在氧化層中擴散並形成導電通道,產生如神經元般的「電流尖峰(spike)」。

這種裝置能在受到機械壓力時自行放電,並根據壓力強度或頻率改變放電模式,模擬大腦中「突觸傳導」的化學動態。研究顯示,它僅需一個電晶體大小,即可重現人腦神經元的行為,是現有模擬系統難以達到的物理精度,也意味著晶片上所需的電晶體數量將大幅減少,使整體結構更為緊湊與高效。

Yang 指出,傳統晶片以電子運作的學習機制雖速度快,但能耗高且穩定性不足;相較之下,以離子為基礎的硬體學習更接近人腦運作方式,能在較低能耗下實現穩定反應。

不過,研究團隊也坦言,目前仍存在實際挑戰。由於實驗採用的銀離子(Ag⁺)易在晶圓中擴散,與現行 CMOS 製程不完全相容,因此尚難直接導入商業晶片生產。此外,這項研究雖成功重現神經元的放電反應,但仍屬於早期階段,尚未進入大型系統開發。

未來團隊將持續探索其他可替代的離子材料與結構設計,期望在保留能源效率的同時,逐步推進「類腦晶片的實用化進程。

(首圖來源:USC)