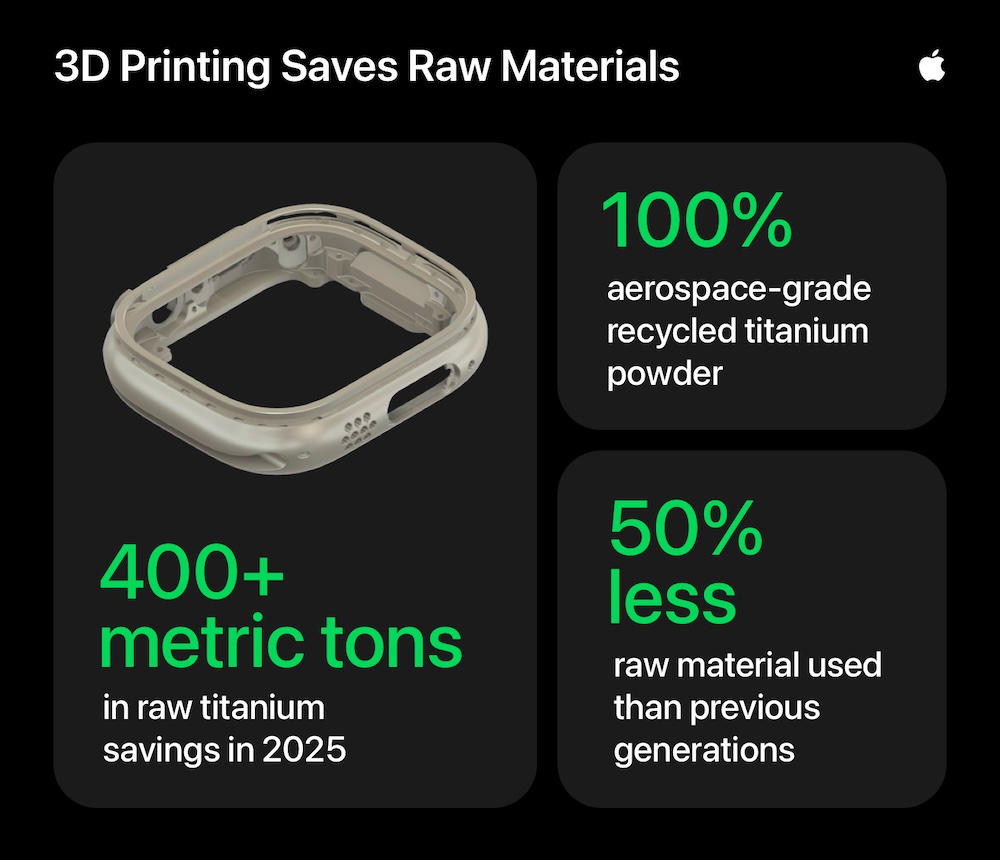

蘋果正在以一項長年投注的製造技術,為旗下產品打開全新的材料與環保可能。今年推出的 Apple Watch Ultra 3 與 Apple Watch Series 11,其鈦金屬錶殼全面改採 3D 列印製程,並使用 100% 再生航太級鈦粉末。這是蘋果首次以大規模量產方式導入金屬 3D 列印,也象徵著這項原本多用於小批量原型開發的技術,正式跨入數百萬產品級的成熟階段。

蘋果產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示,這項嘗試起於一個簡單但充滿挑戰的念頭「能否用 3D 列印打造符合蘋果設計與品質要求的大量產品?」這項想法一旦提出,團隊便立即展開測試、反覆打樣與流程最佳化,並透過大量數據驗證此技術是否能支撐蘋果的高標準。

從今年產品成果來看,答案已然明確。新款 Apple Watch 的鈦金屬錶殼在耐用度、重量控制與外觀一致性上完全符合量產要求,並同時兼顧環境永續。Series 11 必須呈現完美鏡面拋光,Ultra 3 則需保持高度耐用與輕量,而兩者都使用相同等級、同樣品質的再生材料。蘋果表示,整個跨部門團隊在目標一致的前提下,突破了以往被視為幾乎不可能的規模與品質限制。

蘋果環保與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 說明,3D 列印最大的價值在於材料使用效率。傳統鍛造成形採用減材製程,需切削大量材料才能獲得最終形狀;但 3D 列印的積層製程則是從零開始堆疊,直接接近最終形狀,因此能大幅減少原物料浪費。Apple Watch Ultra 3 與 Series 11 的 3D 列印鈦殼可比前一代減少約 50% 原料需求,蘋果推估光今年就能節省超過 400 公噸原鈦。

這項技術並非短期突破,而是蘋果經過十年研究與跨代測試的成果。從醫療義肢到太空站的急救工具,全球 3D 列印應用近年快速成熟。Apple Watch 與 Vision 製造設計資深總監 J Manjunathaiah 博士表示,該公司長期觀察金屬列印的成熟度,如今終於能以足夠一致性與品質支撐產品外觀件的量產。我們想用更少的材料打造一樣好的產品,而如今這項技術終於擁有量產規模。

但要做到能量產的 3D 列印金屬,過程並不簡單;蘋果的列印機台配備六支雷射,需要疊出超過 900 層,才能完成一個錶殼。原鈦粉末必須被霧化到約 50 微米的細度,含氧量也需精準控制,否則加熱時會帶來爆炸風險。每一層的堆疊厚度需精準維持在 60 微米,既要足夠快以支撐量產,又要足夠慢以確保品質。之後還需經過粗、細兩階段除粉、切割(singulation)、光學量測檢查等步驟,確認尺寸與外觀精準無誤。

Bergeron 形容,這整個過程就是材料科學、機械工程與製造技術的極致結合。機械工程師像是在解最困難的拼圖,要把所有零件,像是電路板、電池、顯示器,都完整配置在錶殼內。設計、工程與軟體團隊必須在整個流程中不斷交互測試,確保最終 Apple Watch 能正常運作並符合所有可靠度與使用壽命要求。

3D 列印也為 Apple Watch 帶來新的設計彈性,包括能在鈦殼內部列印傳統工法難以處理的紋路,以提升金屬與塑膠結構的黏著。對行動網路錶款來說,這使天線相關結構具備更好的防水能力與結構穩定性。

這項跨越 Apple Watch 的製程創新也已外溢至其他產品,例如新款 iPhone Air 的 USB-C 埠與部分金屬組件,也使用同樣的再生鈦粉末 3D 列印方式,使得機身能在極度纖薄的設計下仍保持強度。

Chandler 認為,這不只是技術突破,更是一種系統性的製造變革。蘋果的目標不是只做一次,而是讓整個供應鏈以此方式更永續地運作。她表示,當設計、製造與環境目標能在不妥協的前提下結合,所帶來的效益會遠超出想像。

(圖片來源:蘋果)