最近麻省大學阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst)成功開發首個直接與活細胞互動的人工神經元,得益於名為 Geobacter sulfurreducens 的細菌。這種細菌最初是在美國奧克拉荷馬州泥土發現,現在卻成為關鍵。團隊用這些細菌產生的「蛋白質奈米導線」(protein nanowires),製造出不需要中介設備,直接處理活細胞訊號的人工神經元。

人工神經元設計模仿生物神經元如何感測和反應電訊號的過程。研究員用感測器監測外部生化變化,並用記憶電阻器(memristors)模擬神經元的動作電位過程。當外部生化事件電壓增加時,離子會在記憶電阻器形成橋接,當電壓足夠,電流會通過設備之後停止,與生物神經元動作電位相似。

團隊將人工神經元連接到心臟組織測試,結果顯示,這些神經元能在細胞收縮頻率增加下觸發動作電位,證明能檢測活細胞變化。論文9月29日發表於《自然通訊》(Nature Communications)期刊。

關鍵在G. sulfurreducens產生的蛋白質奈米導線,導線在自然界能長時間穩定存在,且高效傳遞電荷。團隊開發新方法,從細菌提取導線,製成單分子厚的薄膜,使人工神經元能量使用有優勢,能以10%電壓和1%功率執行。

人工神經元不僅生物醫學有潛在應用,電子學也能發揮作用。研究員表示,神經元可用於穿戴電子設備,甚至取代傳統電晶體,實現更低能耗。儘管目前大規模生產人工神經元仍有挑戰,但團隊對未來應用充滿期待,並希望這些生物衍生設備能有更可持續的解決方案。

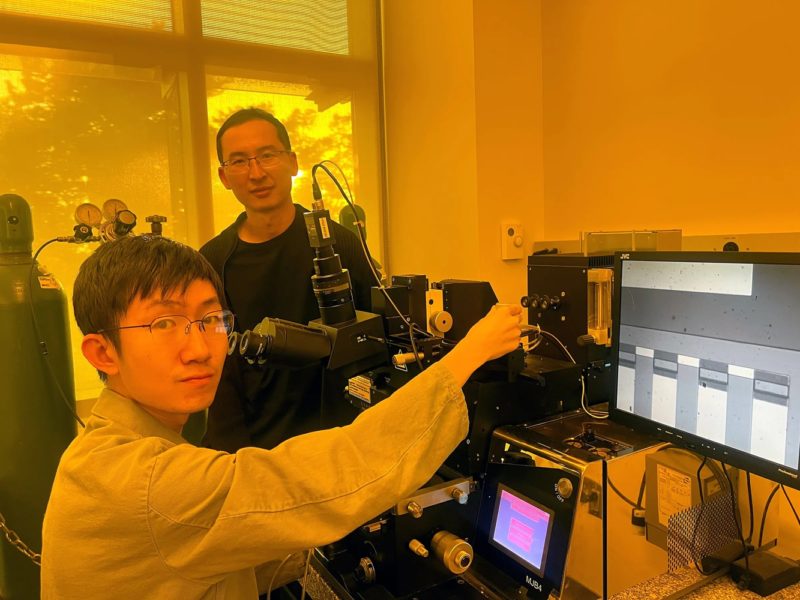

(首圖來源:Siqi Wang / University of Massachusetts Amherst)