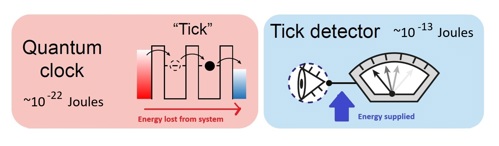

一項由英國牛津大學量子資訊組領導的國際研究團隊於 11 月 14 日發表在權威期刊《物理評論快報 》(Physical Review Letters)上的最新研究揭示,量子時鐘(Quantum Clock)讀取(測量)過程所需的能量,竟比時鐘本身運行所消耗的能量高出達十億倍。此發現暴露了量子技術實用化中一項之前未充分認識的能源挑戰。

研究團隊構建了一個微型量子時鐘,系統由兩個電子在不同區域間跳躍形成時鐘滴答信號。團隊追蹤跳躍過程發生的微小電流與無線電波變化,並將量子資訊轉換為經典數據以進行時間記錄。結果顯示,用於觀測這些跳躍狀態的能量消耗,遠超過量子時鐘本體維持運作所需,甚至高出數十億倍。研究指出,這是因測量過程中產生的熵遠超本體運行的熵,挑戰了量子測量本質的傳統假設。

(Source:英國牛津大學)

英國牛津大學物理學家娜塔莉亞·阿雷斯(Natalia Ares)表示:「量子時鐘運作本質上能以極小的能量維持,但讀取時鐘所需要的測量過程,卻產生了前所未見的能量開銷。」

量子力學中,時間的概念極其微妙且複雜。儘管時間對單一微觀量子系統影響甚微,但量子技術的實際應用,例如量子感測器與高精度導航系統,仍依賴極為穩定精確的時間基準,對能量效率的需求日益提升。

值得一提的是,瑞典查爾摩斯工學院(Chalmers University of Technology)的研究團隊正致力於開發基於「相干量子傳輸」(coherent quantum transport)的新型量子時鐘,其理論模型與原型裝置均顯示,有望降低記時過程中的能量消耗與熵產生,為未來量子裝置設計提供一個突破口。

此研究促使科研界重新思考量子觀測與時間方向性之間的本質關係,也凸顯了量子技術商用前在能量效率上的重大挑戰,對新一代量子計算、通訊和感測器的發展具有深遠意義。

(首圖來源:AI生成)