蘋果昨日公開 Apple Watch Series 11 與 Apple Watch Ultra 3 的 3D 列印製程後,外國知名拆解團隊 iFixit 也同步針對 iPhone Air 的 3D 列印 USB-C 埠進行深入研究,結果發現蘋果採用的工法與外界先前推測的技術存在明顯差異。

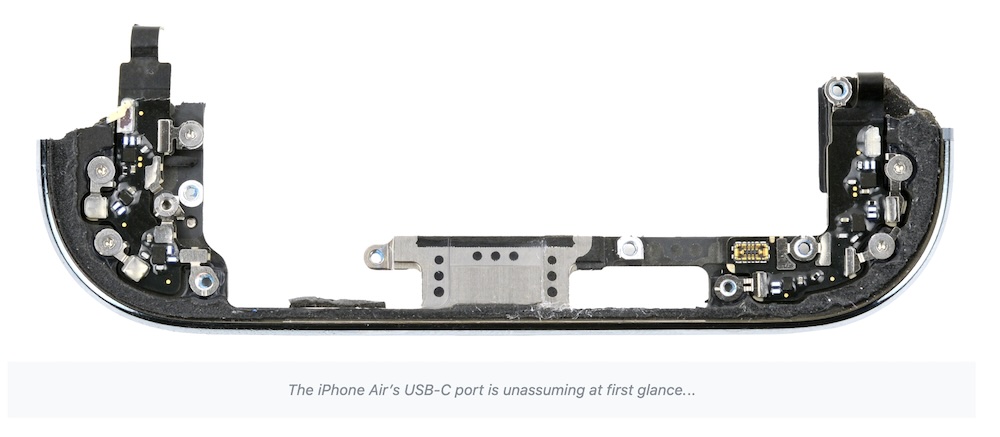

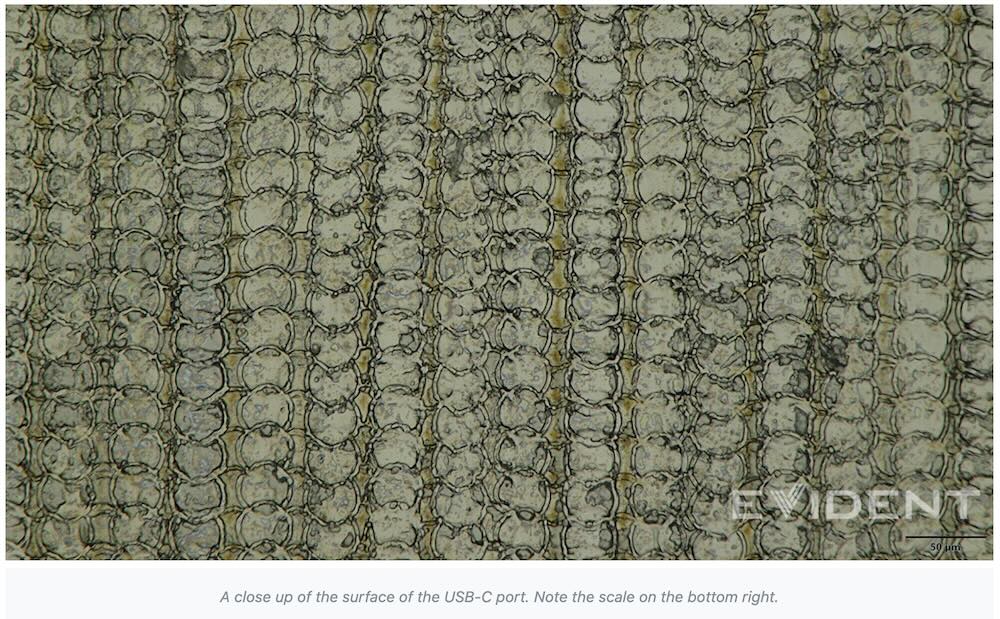

iFixit 表示,在拆解 iPhone Air 時發現 USB-C 埠內部具有鏈條狀、圓形紋理的特殊表面結構,即便是熟悉金屬 3D 列印的專家,也對這種 50 微米尺度的圖案感到不尋常,引發技術來源討論。

(Source:iFixit)

(Source:iFixit)

在今年初的相關傳聞中,外界普遍認為蘋果採用的是「黏結劑噴(binder jetting)技術,也就是以黏著劑結合金屬粉末的成型方式。然而 iFixit 的觀察與這項說法不同。他們比對了一篇六年前的醫學研究論文,該研究指出可透過「脈衝雷射蝕刻」(pulsed laser ablation)在鈦金屬表面形成 10 至 50 微米的微結構,用於提升義肢材料的抗菌性。

雖然 iPhone Air 的 USB-C 埠並沒有任何抗菌功能,但其表面紋理特徵與論文中展示的工法高度相似,使 iFixit 判斷蘋果可能採用了相同原理的雷射工藝。

(Source:iFixit)

(Source:iFixit)

這項推測在蘋果昨日發布的官方新聞稿中得到部分印證;官方在描述 Series 11 與 Ultra 3 的製程時提到,其鈦金屬錶殼是由一座座搭載六支雷射的機台堆疊約 900 層材料製作而成。儘管官方並未直接使用脈衝雷射蝕刻一詞,但 iFixit 認為這種製程方式與他們在 USB-C 埠上觀察到的圖樣形成邏輯一致。

iFixit 強調,這種雷射列印方式具備多項優點,包括避免金屬過度升溫和變形、降低變色風險,以及顯著減少材料浪費。這也解釋了為何蘋果願意在 iPhone Air 與 Apple Watch 等產品線導入成本更高但更具控制力的金屬列印工藝,使外觀零件在強度、精準度與材料利用效率上都獲得改善。

針對 iPhone Air 機身所使用的航太級鈦金屬說法,iFixit 在文章中指出這並不是正式的材料等級分類,而更像是一種行銷語彙。但他們也補充,即使蘋果的 3D 列印製程在科技界掀起不少討論,實際上並沒有提升維修便利性。由於這類金屬列印工藝仍屬大規模、高成本的工廠製程,並不是任何人都能在家以 3D 印表機自行列印替代零件,因此對維修市場並未帶來革命性改善。

iFixit 認為,雖然蘋果採用的 3D 列印技術並非消費型 3D 列印的延伸,但它標示著蘋果在金屬製造工藝上的新方向,也可能影響未來更多產品在結構設計與材料運用上的變化。隨著蘋果在更多裝置導入類似工法,業界也正持續關注明年是否會有更多使用 3D 列印金屬零件的新品問世。

(首圖來源:科技新報)