隨著電動車在全球市場的迅速普及,以及可再生能源儲存需求的大增,研究人員面臨一個嚴峻的現實:全球的電池供應鏈依賴於鋰這種稀有金屬,而鋰的開採需要消耗數百萬加侖的水,且其資源主要由少數幾個國家控制。

為了解決這一問題,科學家們開始利用全球最強大的超級電腦之一,進行先進的模擬研究,開發下一代電池,這些電池可能使用鎂、鋅和鋁等豐富的金屬做為材料,這些材料的普遍性有望徹底改變我們為智慧手機到整個電網供電的方式。

(Source:Cell Reports Physical Science)

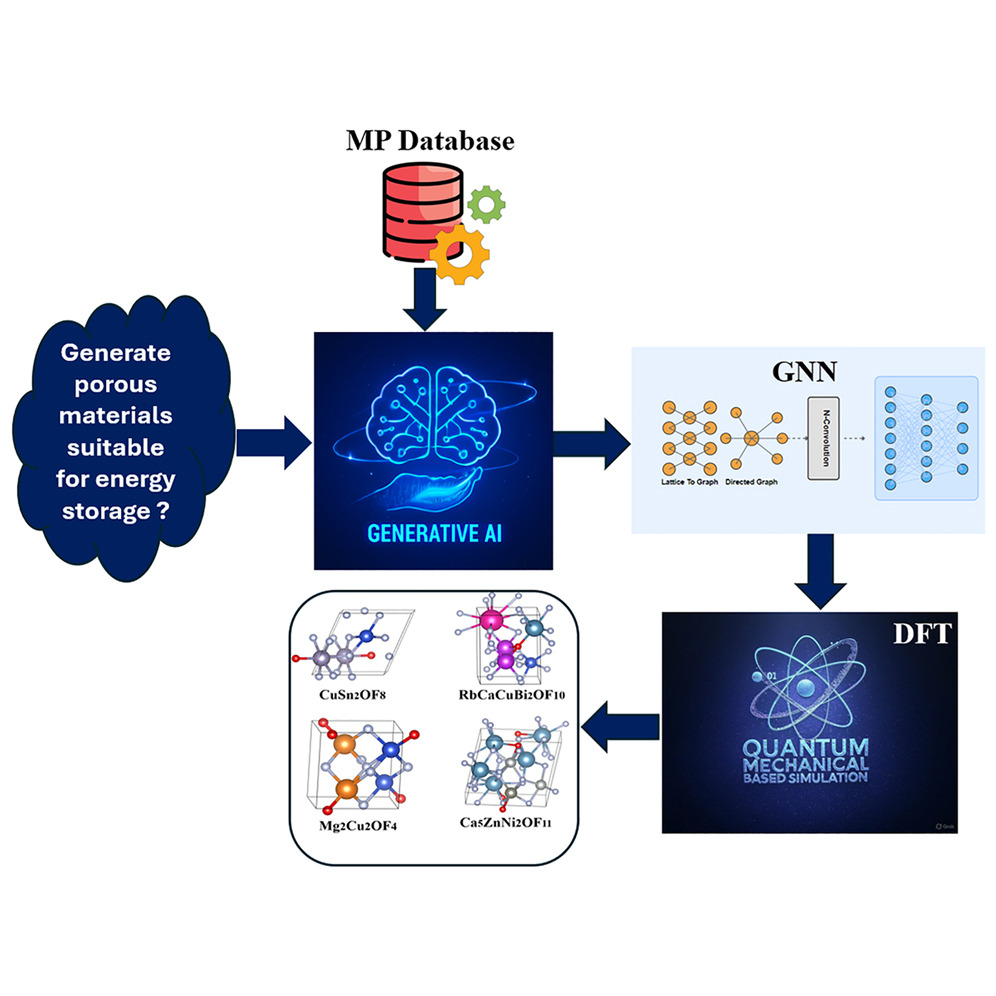

美國國家科學基金會(NSF)在聖地牙哥超算中心(SDSC)的EXPANSE系統上提供的ACCESS資源,使研究人員能夠辨識和理解多價離子電池的最佳電極材料:過渡金屬氧化物(TMOs)。紐澤西理工學院(NJIT)的機械工程副教授Dibakar Datta表示:「TMOs在多價離子電池中做為宿主材料具有很大的潛力。它們提供結構多樣性、高離子導電性以及容納多種電荷載體的能力。然而,它們的組成和結構多樣性使得傳統探索效率低下。幸運的是,基於EXPANSE的生成式AI幫助我們挑選出有用的材料。」

NJIT團隊與倫斯勒理工學院(RPI)的機械、航空和核工程系的同事密切合作,利用生成式AI發現下一代電池的最佳TMOs。透過SDSC的EXPANSE系統,團隊能夠辨識超過40種符合相關基準的獨特結構做為宿主材料。

為了實現這一成就,研究人員使用了多種AI模型,包括晶體擴散變分自編碼器(CDVAEs)、大型語言模型(LLMs)和原子圖神經網絡(ALIGNN)。

RPI的工程學教授Nikhil Koratkar解釋說,CDVAE生成了廣泛的可行晶體結構,而LLM則通過添加特定的理想屬性來精煉這些結構。在生成這些結構後,使用一種稱為原子圖神經網絡(ALIGNN)的前向機器學習模型來預測材料屬性,這對於評估生成材料的熱力學和電子穩定性至關重要,幫助縮小選擇範圍,找到最有前景的多價離子電池應用候選材料。

最初,團隊的CDVAE和LLM模型各自生成了10,000個結構。經過過程後,這些結果縮小到CDVAE的42個結構和LLM的13個結構。兩個模型各有獨特的優勢。

Datta表示:「雖然LLM在生成接近熱力學平衡的結構方面表現出色,這些結構更易於合成,但CDVAE模型則探索了更廣泛的化學空間,提供了發現可以在非平衡條件下合成的新材料的巨大潛力。」

五種最穩定的TMO基結構具有一個共同特徵──開放的隧道框架足夠大,可以容納多價離子。研究人員使用密度泛函理論(DFT)運算驗證了這五種結構的結構和熱力學穩定性,確認了它們在現實世界中的可行性。

該研究已發表在《Cell Reports Physical Science》期刊。

(首圖來源:shutterstock)