在天文學中,許多最深刻的發現往往是偶然得來的。

正如那句名言所說:「科學中最令人興奮的一句話不是『我找到答案了!(eureka!)』,而是『這真奇怪。(that’s funny.)』」這正是萊頓大學(Leiden University)研究團隊的奇妙經歷。

團隊當時正在觀測距離地球約60億光年、位於巨爵座的類星體RXJ1131-1231。這個活躍星系核(AGN)深受天文學家關注,因為它的中心有一個超大質量黑洞(SMBH),而且地球與該類星體之間還存在著一個中間星系。這個中間星系會將RXJ1131-1231的光放大三倍,這種現象稱為大尺度重力透鏡效應(macrolensing)。在觀測該類星體亮度變化時,團隊意外目擊到由一顆介於星系與觀測者之間的恆星所造成的微重力透鏡事件(microlensing)。這種雙重放大的巧合使他們得以前所未有地深入研究該類星體,並首次解析來自超大質量黑洞的毫米波輻射。

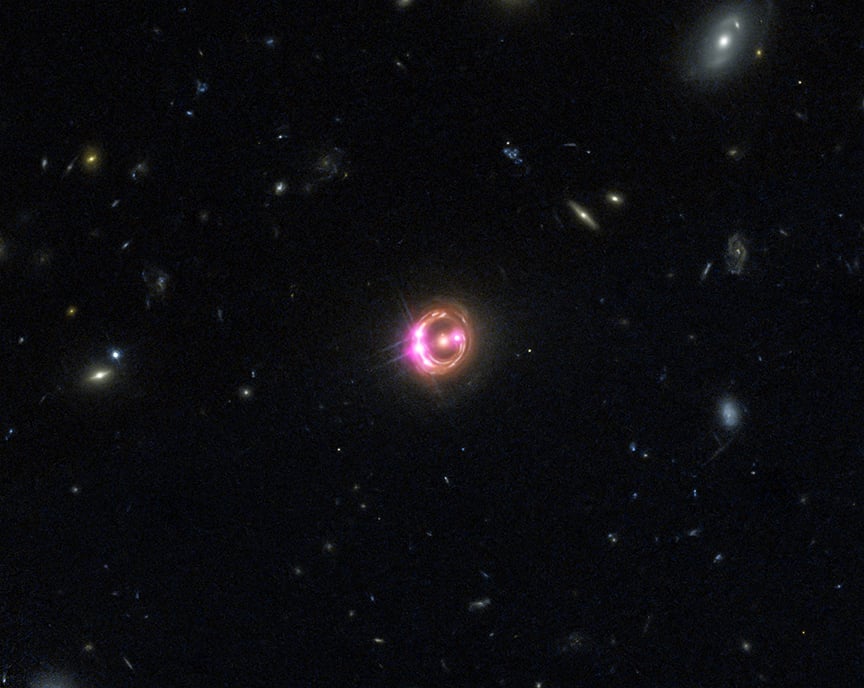

▲ 類星體RXJ1131-1231的影像,由NASA錢德拉X射線望遠鏡(Chandra X-ray Telescope)與哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)拍攝合成。介於中間的巨大橢圓星系將類星體扭曲成四個不同的影像,強重力透鏡造成的時間延遲導致其中一個影像會比其他影像更早被觀測到。Credit: NASA/CXC/Univ of Michigan/R.C.Reis et al (X-ray)/NASA/STScI (optical)

團隊的觀測結果顯示,該類星體在毫米波輻射中呈現出以數年為尺度的閃爍現象。他們推測,這些輻射來自環繞超大質量黑洞的高溫磁化環,即所謂的冕(corona)。過去在黑洞附近曾經觀測到毫米波輻射,但受限於需要更高的空間解析度,尚不清楚其來源究竟是什麼機制所致。

根據這次的分析,研究團隊得出結論:這些輻射主要來自冷氣體與塵埃,這是一項相當重要的發現。接下來,他們將利用錢德拉X射線望遠鏡(Chandra X-ray Telescope)進行後續觀測。他們的最終目標是透過微重力透鏡研究黑洞附近的溫度與磁場環境,因為這些條件會影響整個星系的演化。

本次論文的第一作者Rybak與共同作者Dominique Sluse和Frédéric Courbin是可見光的微重力透鏡效應研究的先驅,並在2008發表了具有開創性的研究成果。17年後的現在,他們首次成功利用毫米波輻射實現了這一目標。Rybak表示:「這種雙重放大,就像把兩個放大鏡疊放在一起,微重力透鏡與大尺度透鏡的結合,能揭示即使世界上最強大的望遠鏡僅靠大尺度透鏡也看不見的事物。」

團隊的研究成果已被《天文學與天體物理學》(Astronomy & Astrophysics)雜誌接受,可在預印本庫找到預印本版本。