新生恆星形成場所通常被厚雲覆蓋,難以研究,但我們可透過測量消光(Extinction)「看出」多少來自恆星的光被塵埃阻擋。近日,科學家根據蓋亞衛星數據繪製銀河系恆星形成區域塵埃分布最精確 3D 地圖,未來可幫助天文學家更精確計算恆星質量、年齡和距離,更理解銀河系內恆星形成史與演化過程。

2013 年歐洲太空總署發射蓋亞衛星時,並沒有像韋伯太空望遠鏡、薇拉·魯賓天文台等任務大張旗鼓,主要是蓋亞衛星不像其他望遠鏡能捕捉天體華麗影像,而是進行各項測量工作,比如恆星位置、速度、物理特性等,在長達 10 年期間觀察並分類超過 18 億顆天體。

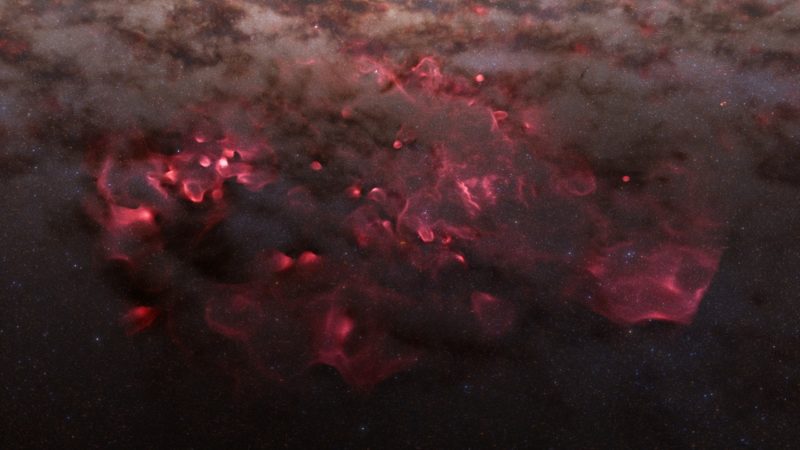

最近,天文學家根據蓋亞衛星龐大數據建立銀河系新三維圖與影片,呈現銀河系積極形成恆星區域,影片可見古姆星雲(Gum Nebula)、北美洲星雲(North American Nebula)、加州星雲(California Nebula)、獵戶-波江超級氣泡(Orion–Eridanus Superbubble)等天體特徵。

古姆星雲距離我們約 1,470 光年,最初被認為是超新星爆炸殘骸,但實際上該星雲包含數個彗狀雲球(cometary globules),它們與彗星無關,而是恆星形成所在地,由年輕恆星輻射與恆星風塑造出類似彗星尾巴的結構。

加州星雲外形酷似該州海岸線而得名,距離地球約 1,000 光年,由一顆名為英仙座 ξ(Xi Persei)的 O 型藍巨星照亮,亮度超過太陽 12,000 倍。

有了新地圖,天文學家能更了解 O 型巨星影響範圍多廣,強烈輻射如何電離周圍星際介質,以及灰塵與輻射如何相互作用,比如加州星雲內某些恆星形成區域分子雲似乎已破裂。

未來科學家能基於此圖進行更深入研究,包括探索恆星形成區域內更微小結構、分析恆星形成條件,以及討論不同銀河結構的恆星形成率差異。

- Fly through Gaia’s 3D map of stellar nurseries

- Make like a spacecraft and fly through Gaia’s 3D map of stellar nurseries

- Zoom through the Milky Way’s stellar nurseries in this super-detailed 3D map (video)

(首圖來源:歐洲太空總署)