嚴寒的北極,人們過去普遍認為微生物只能被迫進入休眠狀態。然史丹佛大學(Stanford University)卻驚人發現:生活在冰層的矽藻(diatoms)並非靜止不動,竟能在冰晶縫隙間移動。這發現挑戰人們對真核細胞(eukaryotic cell)於極低溫環境的既有認知。論文近日發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

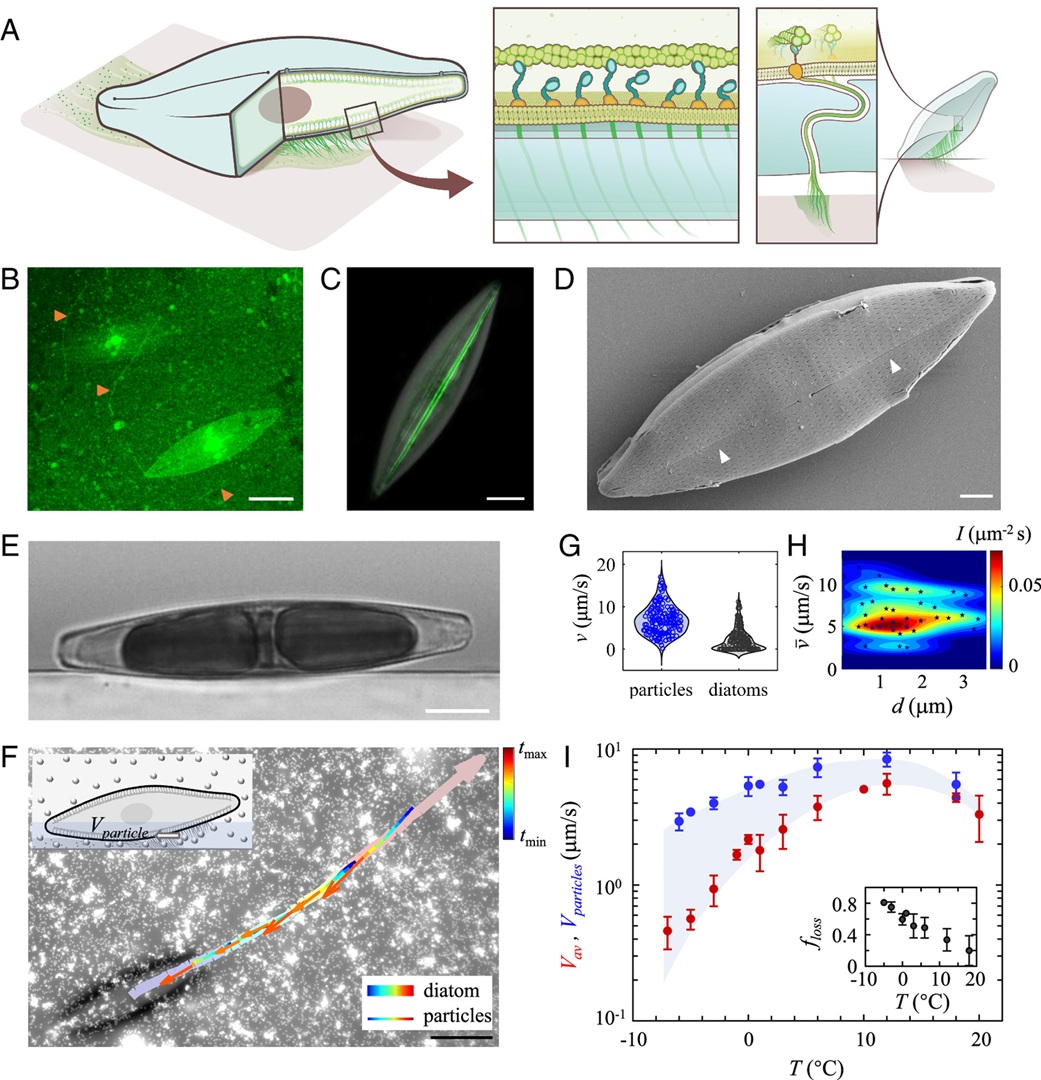

團隊聚焦北極微小矽藻,以有溫控功能的特製顯微鏡,首次捕捉到它們在 -15°C 低溫依然活躍的畫面。從冰原鑽取出的圓柱狀冰樣,科學家觀察到這些單細胞生物會分泌「黏液狀繩索」(mucus-like ropes),並配合細胞分子馬達(molecular motors),推動自身在冰層縫隙滑行。這清楚揭示生命在嚴苛環境的驚人適應力與韌性,也推翻「冰層生物只能休眠或死亡」傳統觀念。

氣候變遷衝擊下,北極生態系以驚人速度縮減。團隊警告,25~30 年內,整個北極可能面臨消失危機,像此次發現能在極端環境存活的微生物,也將一起滅絕。更令人憂心的是,美國國家科學基金會(National Science Foundation)削減約七成北極研究經費,使研究面臨雙重壓力。這發現不僅揭示極地生命的珍貴,也提醒人類必須把握時機,在它們永遠消失前深入探索獨特生理機制與生態角色。

低溫仍能運作的分子調適

這項研究不僅拓展我們對生物學的認知,更為極端環境生命動態開啟嶄新視角。研究發現,矽藻在 -15°C 冰層仍能滑行,機制複雜且精密:它們分泌多醣黏液為攀附支點,同時利用細胞骨架與馬達蛋白產生推力。此外,矽藻以適應低溫的酵素維持代謝活性,並藉富含不飽和脂肪酸的細胞膜確保細胞機能低溫也正常運作。冰層中微小鹽滷縫隙形成液態微環境,保障矽藻免於凍結,使其存活並移動。

(Source:論文)

(Source:論文)

北極冰層生命形態研究,不僅啟發理解生命的起源,也為尋找外星生命及冷鏈技術提供新線索。科學家之後或能更探索這些冰層存活的生命形式,南極和深海冰層是否也有,甚至其他行星的冰凍環境。氣候繼續快速變化,人類更應積極研究極地生物系統,因一旦它們隨環境消逝,可能再也無法重現。

(首圖來源:Pixabay)