今(2025)年諾貝爾物理學獎由約翰・克拉克(John Clarke)、米歇爾・德沃雷(Michel H. Devoret)、約翰・馬蒂尼斯(John M. Martinis)3 位學者共同獲得殊榮,台灣科技媒體中心邀請 5 位台灣物理學家解析研究重要性,專家皆指出這 3 位得獎者實至名歸,他們的發現奠定量子力學在當今世界廣泛應用的基礎。

中央研究院副院長周美吟表示,3 名得獎者在 1984~1985 年完成得獎研究時,同是加州大學柏克萊分校研究團隊,克拉克是指導教授、德沃雷是博士後研究員,馬蒂尼斯當時還只是研究生。

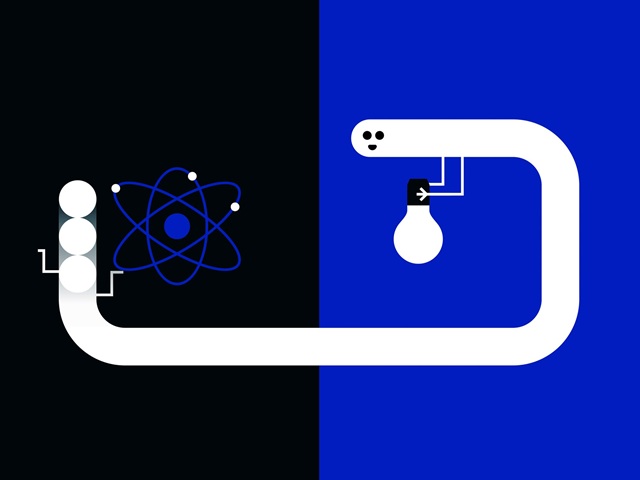

他們設計一個電子電路裝置進行一系列實驗,利用由超導體和不導電薄材料組成的約瑟夫森接面(Josephson junction),成功在宏觀世界觀測到 2 個重要量子現象,一個是粒子可穿過障礙物,也就是量子穿隧;另一個為不連續量子能階。以往這 2 個微觀世界量子現象只要放大尺寸就無法觀察。

過去 40 年來,很多新應用如:量子電腦的超導量子位元,就是基於這個實驗成果。

陽明交通大學電子物理系教授仲崇厚說明,量子穿隧效應與量子力學根本假設——粒子與波動二元性有關。在量子力學中,物質同時具粒子性和波動性,成對的超導電子透過波動方式有一定機率穿過古典力學中無法穿透的牆壁(位能障礙)。

▲ 2025 年諾貝爾物理學獎得主研究,實驗證明 2 大量子力學現象可在宏觀尺度出現。(Source:諾貝爾獎官網)

3 名獲獎者的實驗便藉由量子穿隧效應設法逃脫零電壓狀態,展現出系統量子特性,是第一個於超導體量子線路觀察到集體、宏觀量子穿隧效應。獲獎者還證明該系統行為量子化,只吸收或發射特定「量子化」能量。

仲崇厚進一步解釋,超導體中的電子會「結伴」,巨大數量的超導電子對波函數於低溫超導態下全連成一片,就是種巨觀「玻色子凝聚現象」,獲獎者研究在巨觀系統(超導體)中觀察到超導電子對形成巨觀的波函數,有一定機率以波的形式「集體」穿過能量屏障,「逃脫」零電壓狀態成為巨觀上可觀察到的「有電壓狀態」。

掃描穿隧式顯微鏡(STM)就是利用量子穿隧原理,量測原子尺度下物質表面性質的應用。

中研院物理研究所特聘研究員陳啟東表示,量子穿隧應用以微波相關最多,如混頻器元件,可做天文觀測檢測器,也可作為電壓標準。其他應用還有並聯穿隧結構做成的干涉元件,可用於監測腦波等極微弱電磁場,台灣學術單位也應用此技術作為量子電腦的基礎元件。不過克拉克最早於這領域發展,德沃雷開始應用在量子電腦,馬蒂尼斯則把它在量子電腦的貢獻發揮到最大。

陽明交通大學電子研究所教授李佩雯提出更多量子穿隧應用案例,她表示,超導量子穿隧原理最具代表性應用之一是醫療檢測,比如核磁共振中的超導干涉儀;我們常用的半導體記憶體也運用量子穿隧原理直接儲存電荷,對經典電腦及 3C 電子產品、行動裝置發展產生巨大幫助。

馬蒂尼斯每週與台開 2 次線上會議

中研院院長廖俊智指出,現職美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授的馬蒂尼斯與台灣關係非常密切,合作程度約每週 2 次線上討論量子電腦計畫,助中研院更積極開發量子電腦製程。

馬蒂尼斯 2014 年從加州大學聖塔芭芭拉分校借調到 Google 領導量子電腦團隊,2019 年於《自然》(Nature)期刊發表權威性研究,首次展示量子電腦運算能力已超越當時最強大傳統電腦。2021 年,中研院獲知馬蒂尼斯離開Google,廖俊智隨即去美國拜訪他,馬蒂尼斯也爽快答應擔任中研院量子電腦計畫顧問。

提到馬蒂尼斯工作態度,廖俊智描述馬蒂尼斯是非常直爽且有話直說的人,同時保有理性,十分注重團隊凝聚力,會與大家討論如何帶領團隊、激發向心力。周美吟則補充馬蒂尼斯對研究非常認真,能掌握研究細節,大幅推動量子電腦領域進展,廣獲低溫物理界學者敬重。

(首圖來源:諾貝爾獎官網)