天文學家運用韋伯太空望遠鏡,對附近一顆名為 GD 362 的白矮星周圍的行星塵埃盤進行了紅外線觀測,此為該塵埃盤的化學組成提供了重要見解。

白矮星是恆星耗盡核燃料後殘留的恆星核心,由於其重力極強,因此它們的大氣層通常由純氫或純氦構成。然而,有一小部分白矮星在其大氣中呈現出較重元素的痕跡,這被認為是因為它們正在吸積來自行星的物質。研究圍繞白矮星形成的塵埃盤等物質,對於了解行星的形成與演化過程具有重要意義。

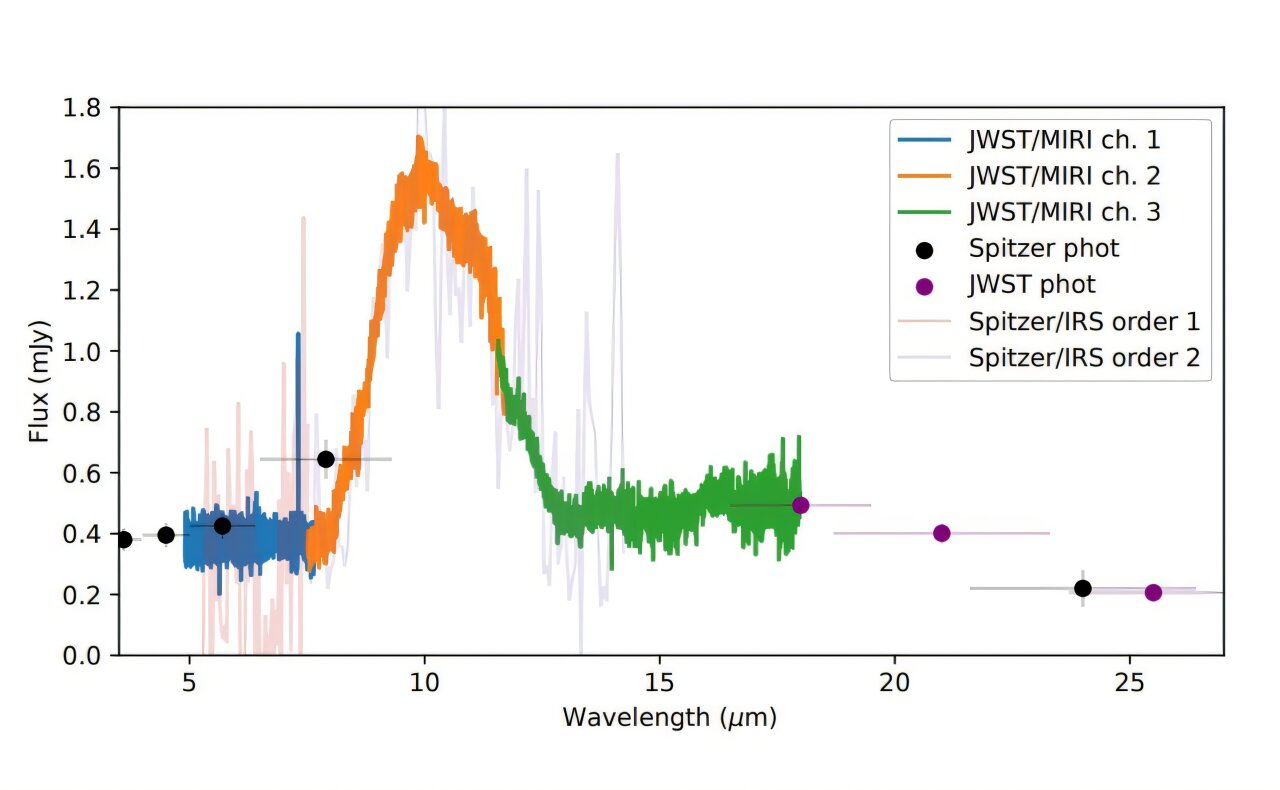

▲ GD 362的韋伯MIRI光譜圖。圖中三條彩色曲線分別代表MIRI/MRS儀器第1、2、3通道所量測到的光譜資料。(Source:arXiv)

GD 362又名WD 1729+371,是一顆距離地球約182.9光年的白矮星,半徑約8,790公里,質量約為太陽的0.57倍,其有效溫度估計約為9,825 K。先前對GD 362的觀測顯示,它是已知受污染最嚴重的白矮星之一,並呈現極為強烈的紅外線超量輻射。研究發現它的大氣層以氦為主,金屬豐度高,並且異常地擁有大量氫元素。

此外,天文學家也偵測到其周圍存在一個塵埃盤,位於距離恆星約140至1,400個恆星半徑的範圍內。近期,研究團隊使用韋伯的近紅外光譜儀(NIRSpec)與中紅外成像-光譜儀(MIRI),對GD 362周圍的塵埃盤進行更深入的觀測,期望進一步揭示其化學組成。

研究團隊利用兩台儀器的高光譜解析度與靈敏度,成功量測出GD 362周圍固態行星物質的成分。觀測顯示其中紅外線光譜呈現極為明顯的9-11µm矽酸鹽特徵,其亮度是連續譜背景的三倍,並向外延伸至少至2µm波段,這表示在白矮星附近存在溫度約950 K的高溫碎片。

研究結果顯示GD 362周圍的塵埃盤含有非晶態與晶態的橄欖石與輝石及非晶態碳的混合物,碳、氧、鎂、鋁和鐵的元素豐度相對於矽的豐度在兩倍以內。值得注意的是,光譜中沒有發現水存在的證據,也沒有發現其他含氫化合物的跡象。這表示GD 362周圍塵埃盤中的物質相較於球粒隕石更加乾燥,且含氫量更低。

研究人員表示整體而言GD 362周圍的盤中固體元素豐度與白矮星大氣層中的元素豐度大致相符,這支持了圓盤和大氣之間是因行星物質吸積而產生聯繫。相關研究成果目前發表於arXiv。

(本文由 台北天文館 授權轉載;首圖來源:Gemini Observatory/NSF/AURA/J. Lomberg, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)