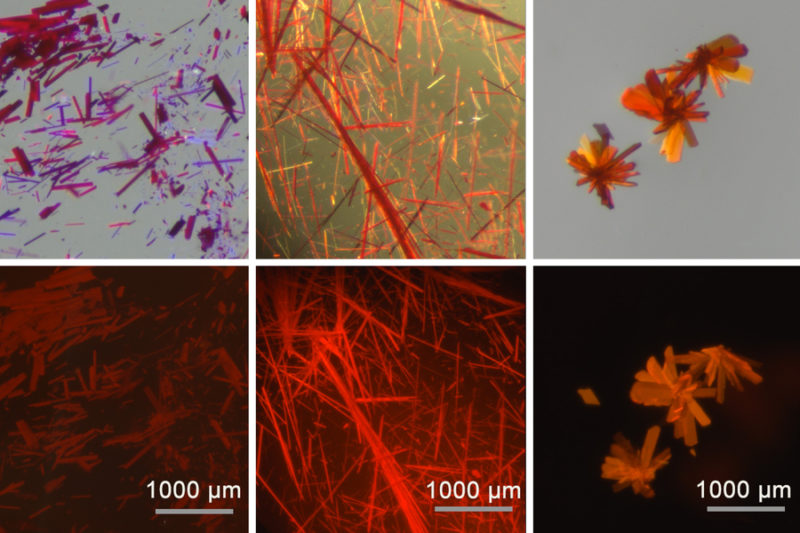

在醫學影像技術中,使用螢光染劑(fluorescent dyes)標定人體內的組織或細胞,是很常見的方法。但長久以來,當科學家嘗試「紅光或近紅外」(red / near-infrared)的染劑時,往往遭遇穩定性差、亮度不足等困境。最近,麻省理工學院(MIT)的化學家,成功設計出一系列穩定的紅色螢光染劑,將有助於發展高靈敏度的生物影像技術。該研究已於近日發表在國際知名化學期刊《Nature Chemistry》。

這次研究的關鍵突破,是把一類先前被認為在化學上難以操作的含硼離子(borenium ions)整合到染劑分子中,使得這些染劑在空氣中也能保持穩定,並且能在紅光至近紅外區(red to near-IR)發光。傳統上,這些含硼離子若暴露在空氣中極易分解,須在隔絕空氣的手套箱中操作,非常不便,難以在臨床上應用。本次則透過巧妙的設計,使其抗氧化、抗光降解之能力顯著提升。不僅獲得更穩定的螢光染劑,也使其發光效率(quantum yield)有所提升。

為什麼紅光優於藍、綠光染劑?

現有螢光染劑偏向發出藍光或綠光,用於觀察體外培養的細胞效果不錯,但要穿透較厚組織、或在人體內成像時,就會受到限制。首先,生物組織可能產生藍、綠光而干擾了染劑訊號之偵測;另一方面,藍、綠色的光在組織中散射、吸收都較強,使其穿透深度受限。相對地,紅光、近紅外光在生物組織中的散射和吸收較低、背景干擾也少,更適合用於腫瘤、血管網絡等深層組織的偵測。

「離子耦合」與「CDC配體」:兼顧亮度與穩定性的雙重設計

MIT團隊的關鍵創新,是在分子設計上同時解決「亮度不足」與「不穩定」兩大難題。他們運用所謂的「離子耦合」(ion-pair assembly)策略,精確控制分子中帶正電的含硼離子與陰離子之間的吸引力,讓能量在分子內更有效地傳遞。這樣一來,電子被激發後產生的激子(exciton),其能量會往紅光與近紅外波段偏移,使染劑能發出更深、更清晰的紅光。此外,他們選用的「碳雙卡賽」(carbodicarbene,CDC)配體,能穩定住活性極高的硼離子,使分子不容易被空氣氧化或光照破壞,而大幅提升染劑的穩定性。

生物醫學與其他潛在應用

由於本次新合成的紅光染劑能在生物體內保持亮度與穩定性,因此可能成為觀察深層組織或腫瘤的理想工具。研究團隊正嘗試把染劑封裝進微小的高分子膠囊中,注入生物體內幫助追蹤細胞活動。由於這些染劑對溫度變化也十分敏感,未來或許可做為「分子溫度感測計」(molecular thermometers),用於監控藥物或疫苗是否在運送中過度受熱。此外,它們的光電特性也有潛力用於開發更省電的有機發光二極體(OLEDs)、高靈敏感測器或防偽材料。

總結而言,本次的突破,讓過去難以在臨床應用的含硼離子紅色螢光分子,有了在生物醫學影像與高階光電材料領域「發光發熱」的機會。雖然要在臨床實際應用,尚有如生物相容性、體內穩定性、安全性等挑戰,但仍值得期待。未來,若能實驗醫學上的應用,將可望讓醫師更清晰的「看見」人體內部的動態。

(首圖來源:MIT)