隨著人工智慧、電動車與高效能運算(HPC)快速發展,現有的半導體架構在資料處理效率與能耗上逐漸面臨瓶頸。為了突破這些限制,學界與產業近年積極投入「憶阻器」(Memristor)的研究,希望開發能同時具備記憶與運算功能的新型電子元件。

近日,美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)研究團隊宣布重大突破──他們成功利用香菇菌絲體,開發出可替代稀土材料的「真菌記憶電阻」。

你沒看錯,就是香菇!就是我們平常煮香菇雞湯時會用到的那種香菇(Shiitake)。如今,它竟然成為實驗室裡打造新型電子元件的主角。

憶阻器是什麼?

首先讓我們先了解億組器是什麼?憶阻器(Memristor),又稱記憶電阻,是一種被動電子元件。

與傳統電阻相同,憶阻器能讓電流安全通過裝置;不同的是,憶阻器會「記得」曾有多少電流通過它。當電源關閉後,它仍能保留先前的電性狀態。

這種特性讓憶阻器能像大腦的「突觸」一樣:電流流過得越多,導電路徑就越暢通,相當於學習與記憶的過程。因此,在神經形態運算架構中,憶阻器能同時負責「儲存」與「運算」,省去資料搬移造成的延遲與能耗,被視為提升 AI 與邊緣運算效率的元件之一。

研究過程:讓香菇菌絲變成電子元件

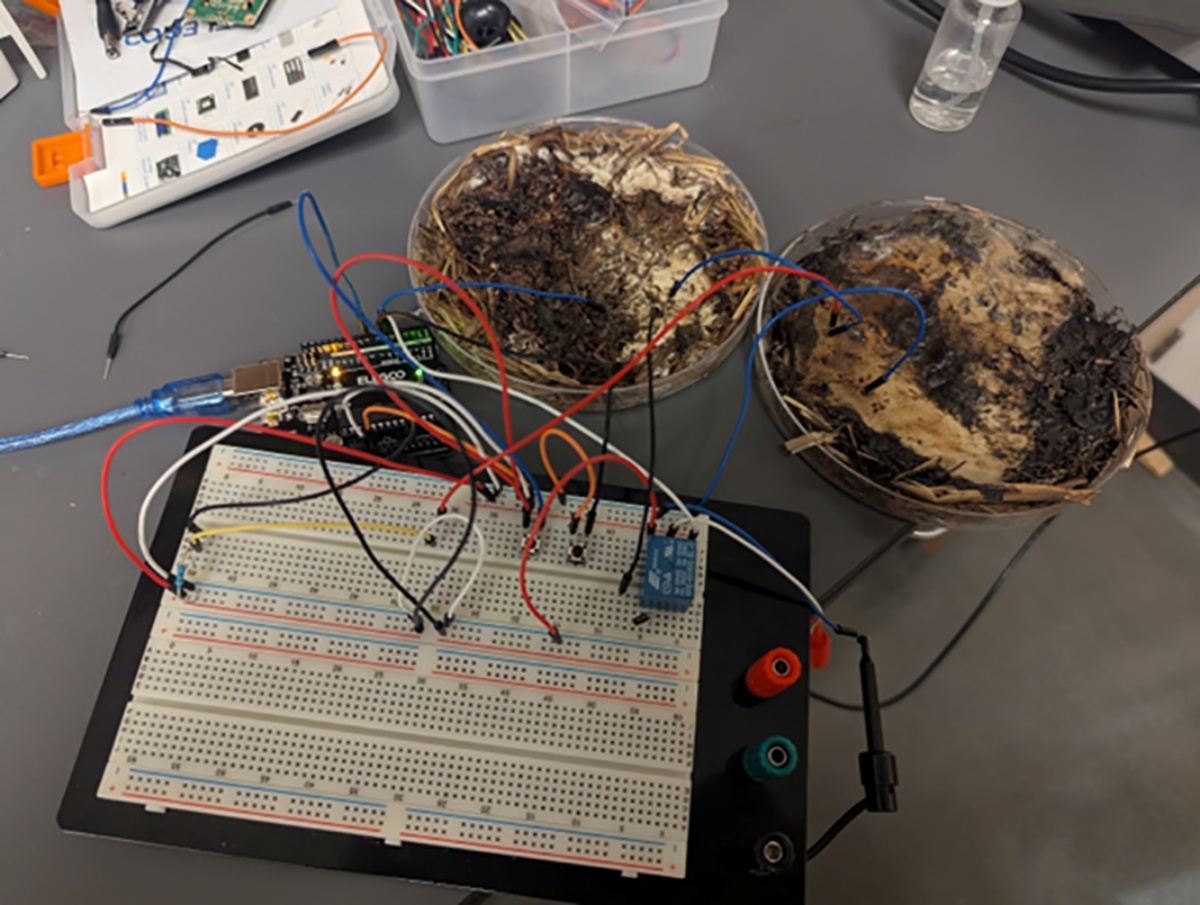

在這項研究中,團隊選用了可食用真菌──香菇菌絲體做為材料基底。研究人員先在培養皿中培育出穩定的菌絲網絡,接著將其乾燥並再水化,以去除多餘水分、保留導電結構。

接著,他們在菌絲表面加上金屬電極,進行電壓與電流循環測試,觀察其在不同刺激下的導電行為是否呈現「可記憶」特性。 (Source:Ohio State University)

(Source:Ohio State University)

結果顯示,香菇菌絲體在多次電壓循環測試中展現出穩定的阻值切換特性,能根據輸入信號改變電阻,並在移除電源後仍維持狀態,證實其具備「天然突觸」的潛力。進一步測試發現,這些菌絲體在最高 5,850 Hz 的頻率下仍可穩定運作,準確率達 90%,同時在反覆刺激後仍保持結構穩定,並具備低功耗、可分解、抗輻射與脫水耐受性。

研究團隊指出,這些特性使香菇記憶電阻在航太電子、邊緣運算及環保感測元件等領域皆具潛在應用價值。

香菇記憶電阻的突破與挑戰

然而,要讓「香菇記憶電阻」走出實驗室,仍面臨幾項挑戰。

首先是濕度與導電穩定性控制,菌絲體的導電性會隨環境濕度變化,需要額外封裝保護。其次是材料一致性,不同批次的菌絲體在結構與導電性上略有差異,可能影響量產良率。最後則是與矽基製程整合的問題:菌絲體屬有機材料,要在高溫製程下與現有半導體結構兼容仍需技術突破。

儘管仍面臨製程與穩定性挑戰,這項研究已被視為綠色電子材料的重要里程碑。它不僅證明生物材料可在運算架構中發揮作用,也展現了降低稀土依賴、減少電子製程碳足跡的可能性。

(首圖來源:Pixabay)