一項發表於《高效能運算、網路、儲存與分析國際會議論文集》(Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis)的新研究代表著在天體物理學、高效能運算(HPC)與人工智慧交會的重大突破。研究團隊首次成功完成一個前所未有的銀河系模擬:在電腦中一顆一顆地追蹤超過 1,000 億顆恆星,並演化 1 萬年。這個結果靠的是 AI 與高效能數值模擬的結合,不只模擬的單顆恆星數量比以往最先進的模型多了約 100 倍,整體運算速度也快了 100 倍以上。

星系模擬面臨的困境

天文學家長久以來都希望能有一個從一顆恆星出發的完整星系模擬。每一顆恆星都有獨立的軌道與物理狀態,可以直接對照銀河系形成、結構、恆星演化的理論,甚至可以追蹤像生命形成所需的化學元素如何在銀河系內誕生與分佈這類問題。

但要做到這一點極為困難,因為銀河演化牽涉到許多彼此糾纏的物理過程,像是支配整個星系的結構與軌道運動的重力,描述星際介質的流動、壓縮、冷卻與加熱的流體力學,超新星爆發時劇烈釋放能量向外拋出氣體與重元素。

更困難的是,這些過程都發生在差異極大的時間與空間尺度,星系的整個暗物質暈尺度達數十萬光年,星際介質雲與超新星爆發只有數十光年;一個星系盤面的旋轉時間大約是1億年,但一顆超新星爆炸時,早期幾年的劇變對附近氣體非常重要。要在同一個模擬中解析大尺度銀河結構和小尺度的超新星爆發,就會面臨時間步長(timestep)與解析度的雙重折磨。

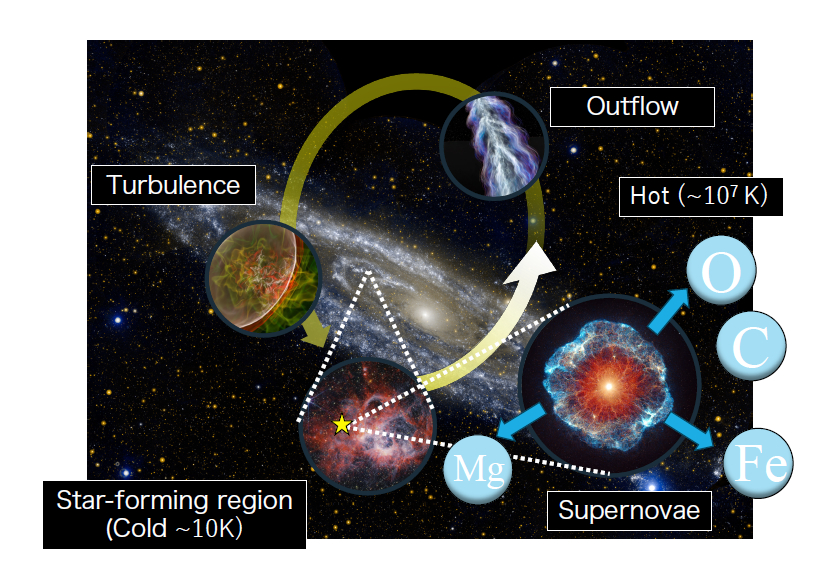

▲ 星系中的物質循環過程。星系內部的稀薄暖氣體會透過輻射與熱傳導持續損失能量,最終冷卻並沉降成為盤狀結構(星系盤)。在星系盤中,恆星主要誕生於由低溫(約10K)分子氫組成的巨大冷氣體。當質量約為太陽10倍左右的大質量恆星走到生命終點時,會爆發成為超新星,產生高達10⁷K的極端高溫氣體。超新星爆炸不僅向周圍星際介質注入大量能量,也釋放出像碳(C)、氧(O)、鎂(Mg)與鐵(Fe)等重元素,同時激發劇烈的湍流運動。這些物質部分會被超新星驅動的外流帶離,最終再度落回星系盤,參與形成下一代恆星。經過多次循環累積,這些重元素最終孕育出像地球這樣的行星系統,並促成生命的形成。(Source:ACM Digital Library,下同)

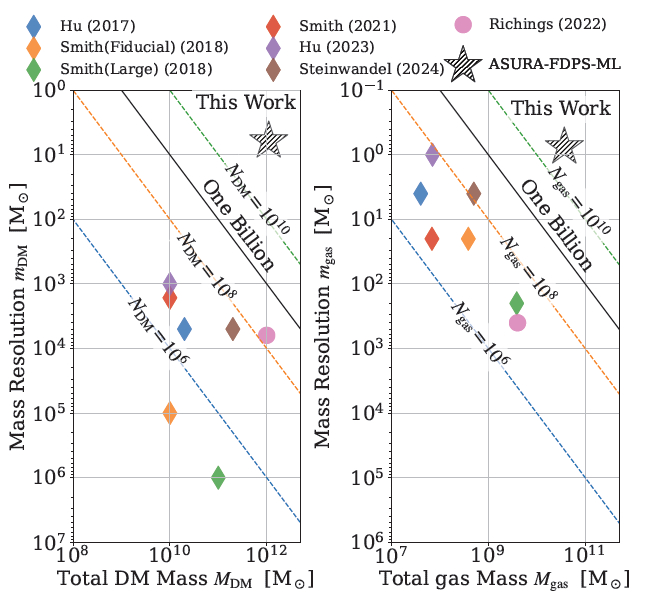

現有最頂尖的銀河或宇宙學模擬雖然已經可以達到高精度,但仍然有限制。現有模型大多把整個星系的質量(約10¹²個太陽質量)切成模擬粒子,每一粒代表一整團恆星或氣體,質量大約是100個太陽。換句話說,模擬中的一粒,在真實宇宙中其實是一大坨恆星與氣體的統計平均,而不是單顆星體。這類模型可以研究星系形狀怎麼演化、大規模恆星形成區、氣體外流等現象,但小尺度恆星分布演化屬於次網格尺度,無法直接解析。若要以相同方法把質量解析度提升到一顆恆星的等級,每模擬100萬年演化要花約315小時,模擬10億年則要超過36年。而且光靠堆疊更多運算核心並不現實,當核心數達到上百萬顆時,通訊成本與程式效率也會拖累整體並耗費大量能源。

▲ 目前先進模擬中,系統總質量與暗物質粒子(左)與氣體粒子(右)的解析度。圖中的斜向虛線分別代表在整個系統中,粒子數為10⁶、10⁸、10¹⁰時的等值線。黑色實線則代表所謂的十億粒子障壁(billion-particle barrier),即過去大部分傳統模擬的可行上限,難以突破至更高的粒子數與解析度。

讓AI學習快轉超新星

拖累整體模擬效率的是少數需要高解析度的小區域,尤其是超新星爆發。研究團隊因此研發出代理超新星局部的AI模型,每當一顆恆星即將成為超新星時,就在它周圍取一個立方區域,把裡面的氣體粒子抽取出來。這一小塊區域在AI 模型中被儲存成離散的網格,每個格點存放氣體密度、溫度、三維速度等物理量。

深度學習模型的任務是輸入爆炸前的狀態,直接預測10萬年後的樣子。預測完成後,再把那一小塊區域放回主模擬裡。而主體的銀河模擬用傳統N-body+SPH(平滑粒子流體力學)方法,固定使用一個較大的時間步長(例如2,000年),來演化整個銀河系中3,000億顆粒子。如此一來,主模擬就不用為了每一次超新星爆炸而把時間步長縮到幾年甚至幾個月。

高解析度與高效率

這次的銀河模擬總粒子數約3,000億顆,恆星與氣體每粒子約0.75個太陽質量,暗物質每粒子約6個太陽質量。對於恆星與氣體來說,模擬中的一顆粒子幾乎就可以當作單顆恆星或一小團雲氣來看,而不是一整團星團的平均。而要讓3,000億顆粒子互相感應重力與流體互動,自然需要超級電腦。計算使用了多套系統,其中主力是日本的超級電腦 「富岳」(Fugaku),最多使用超過15萬個節點(Arm A64FX CPU),總CPU核心數量達數百萬級。在富岳上,每100萬年演化需要2.78小時,要模擬完整的10億年銀河演化只需要約115 天,比傳統方法估計的36年少了兩個數量級以上。

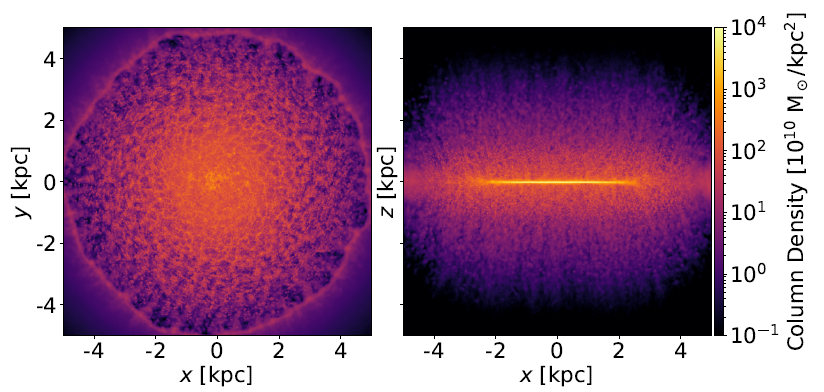

目前,這項研究工作主要是展示技術的里程碑,證明在技術上銀河系級別、單顆恆星解析度、含超新星回饋的模擬已經可以在合理的時間內完成。模擬出的銀河在結構上呈現出有螺旋紋理的氣體盤、有厚薄盤分化的恆星盤以及星際介質(冷、暖、熱氣體並存),真正天文物理的深入應用則還在探索中,並有望解答多尺度的空間與時間分布演化問題。

▲ 用深度學習(DL)代理模型的新模擬方案所生成的星系盤氣體分布。右:星系盤的正面(face-on),即 x–y 平面,顯示氣體在盤面上的結構與旋臂分布。左:星系盤的側面(edge-on),即 x–z 平面,顯示盤厚度、中央突出結構(bulge)以及垂直方向的氣體分層情形。

這項成果還有一層更廣泛的應用。很多科學問題本質上都是多尺度、多物理,例如氣候與海洋循環、天氣預報、電漿物理與材料科學等等。對那些局部又劇烈的小尺度物理,先用高解析的專門模擬研究,再用深度學習訓練代理模型,在大尺度主模擬中用「快轉」方式嵌入,顯示AI加速的模擬不再只是圖樣辨識,而是能真正成為科學發現的工具。