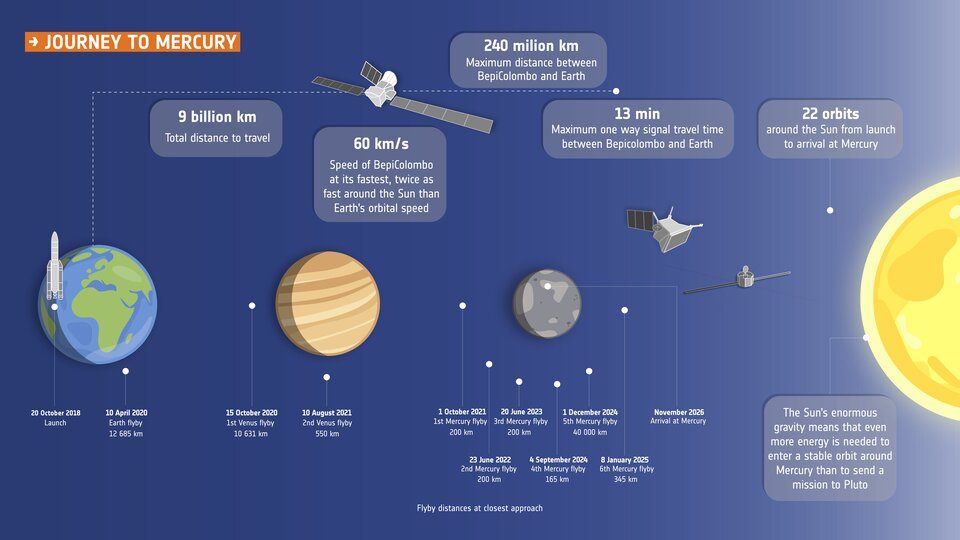

歐洲太空總署(ESA)與日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)合作的貝皮可倫坡號(BepiColombo)探測任務 2018 年 10 月起持續朝向水星航行。

過去七年裡,貝皮可倫坡號探測器曾掠過地球一次、金星兩次、水星六次。除行星探測任務外,還監測太陽活動,並研究太陽重力如何彎曲時空影響無線電訊號。儘管任務主要科學階段須待ESA主導的水星行星軌道器(MPO)與JAXA建造的水星磁層軌道器(MMO,又稱Mio)進入水星軌道後才正式啟動,但科學家與工程師已充分利用這趟迂迴的航程,前往目的途中持續推動研究。

▲ 貝皮可倫坡號前往水星的旅程。

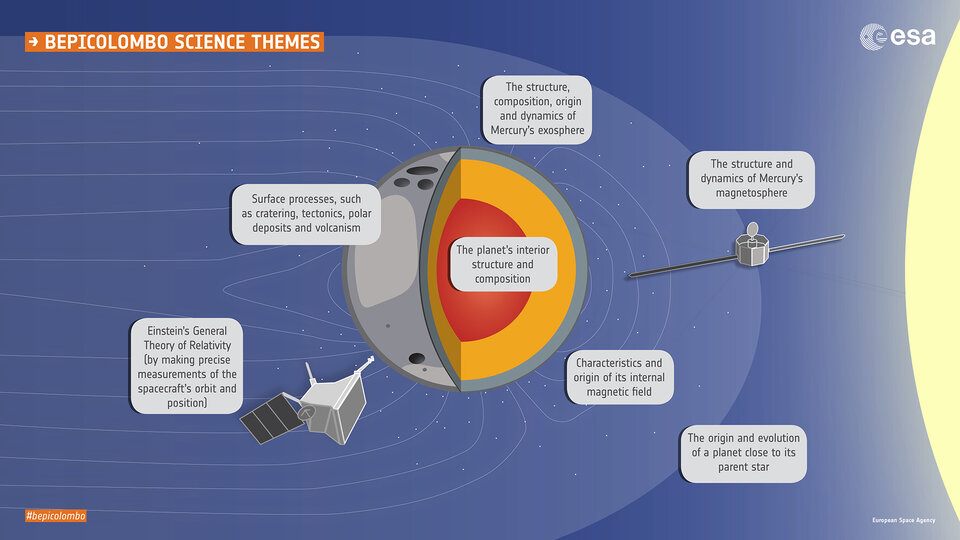

關鍵亮點是每次近距離飛掠水星時測量磁場環境,水星磁場保護表面免受太陽風衝擊。然由於水星軌道離太陽非常近,太陽風密度更高,自身磁場也更強,導致水星防護性磁泡的大小與形狀會隨太陽活動變化而改變。了解水星磁場的運作機制,正是貝皮可倫坡號任務致力破解的核心謎題之一。貝皮可倫坡號首次在水星南半球低空進行磁場測量,並重建水星磁場分布圖。這些數據可與探測器2020年飛掠地球和2021年飛掠金星期間測得的磁場數據比較(金星本身無磁場,因此磁場測量僅反映太陽風撞擊探測器時的變化)。

若好奇太空船飛掠行星時會「感受到」什麼,不妨聆聽貝皮可倫坡號飛越地球、金星與水星時所錄製的聲化音效(連結1、連結2)。這些MPO加速度計錄製的音訊紀錄太空船受到的重力牽引、進出行星陰影時溫度變化的影響以及太空船部件的運動。迄今最受讚譽的設備當屬水星轉移模組(MTM)的監測相機(M-CAM)。這些自拍相機雖以監控飛船為設計初衷,卻意外捕捉到數百張1,024×1,024畫素的行星影像。影像呈現了貝皮可倫坡號接近時自轉的地球、名副其實的「晨星」金星,以及水星表面無數的撞擊坑、火山與平原。

▲ 貝皮可倫坡號的科學主題。

貝皮可倫坡號是第一個同時使用兩艘探測器研究水星的任務,MPO將近距離繞水星表面運行,Mio則在更大的橢圓軌道運行。目前MPO和Mio(後者位於遮陽罩內)已堆疊在可靠引擎MTM上。部分科學儀器需2026年11月抵達水星後,待分層的太空船分離方能啟用或解除部分限制。分離後,MPO與Mio終能充分發揮所有儀器效能。如與MTM監測相機拍攝的普通黑白影像不同,MPO將以X射線成像光譜儀MIXS、立體相機與光譜儀SIMBIO-SYS(可捕捉可見光與近紅外光),以及成像光譜儀MERTIS(專攻紅外光),以高解析度掃描水星表面。

為了確保精確捕捉水星地形,MPO的BELA雷射高度計將測量水星表面的精確高度和形狀。綜合這些數據,可獲得水星表面的精確地圖,並了解組成成分、形成過程、隨時間變化及溫度。當MPO飛越水星兩極時,還能窺探永久陰影籠罩的撞擊坑,若水星有水,此處正是潛藏之地!雖然Mio和MPO已運用磁強計及部分粒子探測器調查水星環境,但當兩艘太空船分離後,測量精度將大幅提升。分離後,Mio還將啟用鈉成像儀(MSASI)與塵埃探測器(MDM),進一步探查水星附近的其他物質。