天文學家發現一顆只有幾百年歷史的磁星,精確測量位置和速度後,對磁星演化之路有更深入的了解。

當大質量恆星生命末期發生核心坍縮並以超新星形式爆炸,可能會留下中子星超高密度天體,約等於兩倍太陽質量的物質壓縮到僅幾十公里內,大小約一座城市。形成過程,這種極端力量通常會使中子星快速旋轉,並發出像燈塔的光束,這中子星就稱為脈衝星,而中子星擁有比典型中子星強數千倍的磁場時,就稱為磁星。儘管中子星、脈衝星和磁星有許多相似處,但天文學家對這些極端緻密天體如何演化成不同類型仍感到困惑。

日本國立天文台領導團隊,利用美國國家電波天文台的超長基線陣列(VLBA)以前所未有精度測量一顆新發現磁星的關鍵特徵。團隊三年內收集Swift J1818.0-1617位置和速度數據,其2020年初發現,是已知最年輕磁星,且轉速最快,自轉週期只1.36秒。超長基線陣列提供極高角解析度,可測量磁星垂直銀河盤面的移動速度,Swift J1818.0-1617移動速度是觀測磁星中最慢。

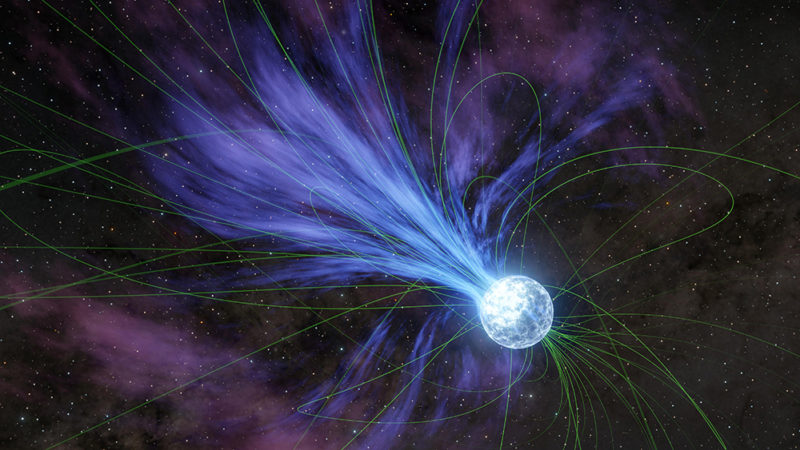

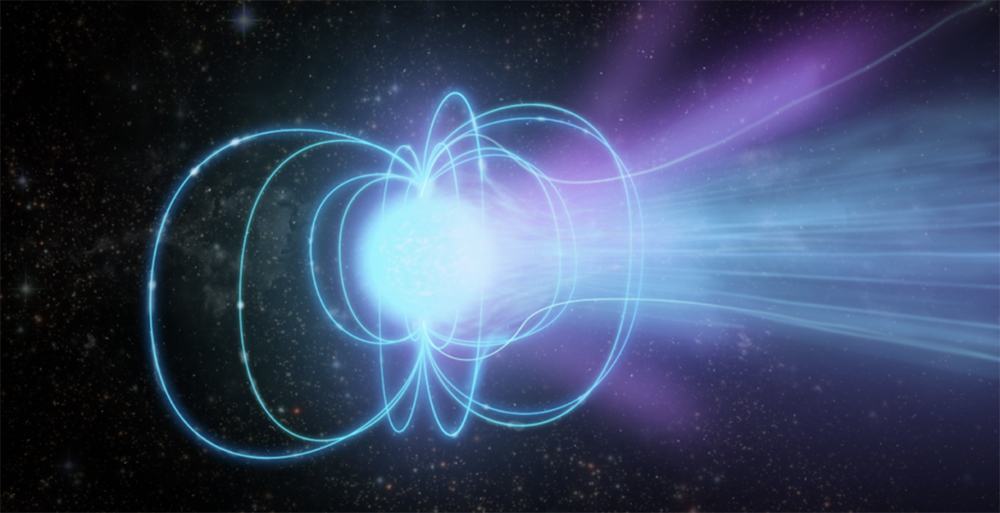

▲ 藝術家描繪的磁星Swift J1818.0-1617想像圖。(Source:NRAO)

天文學家已確認磁星有30顆,但只有研究過八顆包括Swift J1818.0-1617。八顆磁星移動速度普遍低於其他中子星及脈衝星,顯示磁星形成機制可能與中子星及脈衝星都不同,且研究結果也支持這觀點。當然磁星形成機制仍是個謎。

- Precision Measurements Offer Clues to Magnetar’s Cosmic Origin

- VLBA Astrometry of the Fastest-spinning Magnetar Swift J1818.0−1607: A Large Trigonometric Distance and a Small Transverse Velocity

(本文由 台北天文館 授權轉載;首圖為示意圖,來源:NASA)