健保財務負擔愈來愈重,學名藥仍無法成為市場主流,高額藥費幾乎全給了原廠藥。2019 年開始施行的專利連結制度,正默默侵蝕台灣學名藥廠的競爭力。

因與印度藥廠合作的肝癌學名藥「索福耐」,台灣學名藥廠健喬信元醫藥生技(以下稱健喬),與德國製藥巨頭拜耳(Bayer)纏訟四年。

2020年,拜耳以索福耐侵害自家藥品、第一線肝癌標靶藥「蕾莎瓦」關鍵原料「甲苯磺酸鹽」特定結構專利,提告健喬,雙方官司一路從智慧財產及商業法院打到最高法院。

儘管智財法院2021年11月一審判決健喬勝訴,索福耐並獲食藥署核發藥證與健保核定藥價,得以銷售;但這場訴訟一直到2024年最高法院裁定駁回拜耳上訴,才真正落幕。

「我們要跟官方主張,原廠藥專利有問題,應該要撤銷。」負責健喬訴訟的維新國際專利法律事務所所長黃瑞賢解釋,蕾莎瓦早在2012年就納入健保,專利效期至2020年;但拜耳在蕾莎瓦前一個專利到期前,又申請兩件專利,「希望能實質延長專利權期間」。

五年專利侵權訴訟逾80起

最終,法院認定拜耳申請的專利「不具進步性」(註)應撤銷,判決健喬無侵害拜耳專利。黃瑞賢透露,這起訴訟案只是起頭,並非特例,2020年以來,他主持的律所,陸續處理過好幾件原廠起訴學名藥廠的侵權訴訟案,「但很少有學名藥廠有勇氣主張沒有侵權」,多數台灣學名藥廠還是選擇等待原廠藥專利徹底到期後,才尋求上市機會。

註:指專利發明雖與先前技術有差異,但具通常知識者,能以先前技術做出專利成果時,專利就視為不具進步性。

根據司法判決查詢系統,過去五年間,拜耳、百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、阿斯特捷利康(AZ)等大型國際藥廠,確實頻繁對台灣學名藥廠提起侵害專利權訴訟,累積案件超過80起。

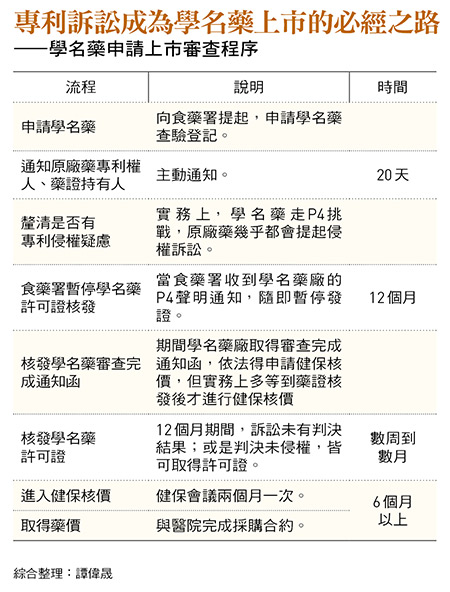

這類訴訟案如雨後春筍般湧現的源頭,是2019年8月施行的《西藥專利連結制度》(以下稱專利連結)。設計是由衛福部食藥署管理專利登錄平台,讓藥廠將新藥相關專利置於平台,方便學名藥廠申請藥品許可時,檢視對照新藥專利,以降低侵權風險。

專利連結制度上路後,學名藥申請藥品許可證的查驗登記階段,必須從四種狀況擇一聲明。

P1~P3分別對應「無專利資訊」、「新藥專利權已消滅」、「學名藥同意在專利權消滅後再核發許可」,一般不會產生爭議;P4指對照新藥專利尚未到期,但申請藥證的學名藥廠主張未侵害新藥專利權,或專利權根本應撤銷的「挑戰」行為。

「資訊公開,大家就不用猜後面有什麼專利」,理律法律事務所合夥人律師張哲倫解釋,專利連結制度實施前,即使是國際藥廠台灣分公司高層,也未必清楚母公司到底有什麼專利,如今專利檢索變得容易,有利學名藥廠在專利到期前先行準備,不必承擔侵權風險。

(作者:譚偉晟;全文未完,完整內容請見《今周刊》;首圖來源:Flickr/Chris Potter CC BY 2.0)