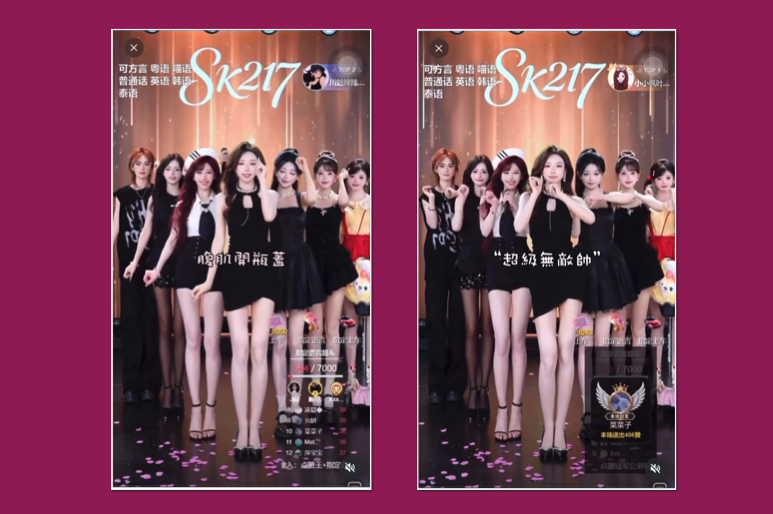

一切始於一個荒誕卻又極具魔性的畫面。在一個燈光絢麗、充滿未來感的直播間裡,幾位妝容精緻、服裝統一的年輕女性,隨著動感的電子音樂節奏,跳著整齊劃一的舞蹈。她們臉上掛著職業化的燦爛笑容,突然間,音樂稍歇,她們齊聲對著鏡頭高喊:「國昌哥哥,我們來接你了呀!」這句突兀的中文呼喊,伴隨著俏皮的手勢,引爆了台灣的社群網路。

這場景,源自短影音平台抖音上正蔚為風潮的「團播」直播。很快地,從民眾黨的黃國昌、到前黨主席柯文哲,乃至現任總統賴清德,台灣政壇的知名人物,都成了台灣網友們付費點播、讓對岸直播主們高聲唱名的對象。這場看似無傷大雅的惡作劇,在台灣的 Threads 等平台上迅速發酵,成為一場全民參與的迷因狂歡。

光鮮亮麗的「團播」文化

「上車舞」並非獨立的舞蹈,而是團播直播中一種被高度遊戲化的互動環節。其核心機制極為簡單:觀眾透過平台儲值購買虛擬禮物進行「斗內」,當金額達到特定門檻時,便能指定一個暱稱。直播主團隊隨即會暫停原本的表演,為這位付費的「大哥」或「姐姐」獻上一段制式化的舞蹈與口號,創造出一種專屬的尊榮感。

這種模式巧妙地將傳統秀場直播的即時互動性,與偶像綜藝節目的精緻化表演融為一體,創造出一種全新的沉浸式娛樂體驗。對觀眾而言,其魅力在於強烈的參與感和即時回饋。在數萬人同時在線的直播間裡,花費一筆不算太高的金額(從 1 人民幣開始),就能讓自己的名字被偶像般的主播們高聲呼喊,這種被「CUE」到的滿足感,極大地刺激了消費意願。為了增加新奇感,主播們甚至會提供多國語言服務,從粵語、英語到韓語,甚至還有逗趣的「喵語」,讓這套玩法更具吸引力。

團播的另一個關鍵元素,是競爭激烈的「PK 賽」制度。直播間會隨機或指定與另一組團播主播連線對戰,雙方在限定時間內比拚粉絲送出的禮物總價值。禮物在平台上被換算為「票數」,票數低的一方將接受勝者指定的懲罰。這種機制將直播間變成了兩個粉絲陣營的對抗賽,極大地強化了粉絲的歸屬感與好勝心,為了不讓自己支持的主播「輸掉沒面子」,觀眾的斗內意願也隨之飆升。

娛樂的發動機:MCN 機構與平台演算法

團播的興盛並非偶然,它是全球直播產業高速成長下的一個縮影。這股熱潮的主要推動力,來自於 Z 世代與千禧世代的年輕族群,他們是直播內容最主要的消費者。這也解釋了為何抖音等平台會大力發展如團播這般節奏明快、視覺衝擊力強且互動性高的娛樂形式。

在這條龐大的產業鏈中,MCN 機構(Multi-Channel Network)扮演了至關重要的角色。它們是介於直播主與平台之間的中介,既是藝人經紀公司,也是內容製作公司與行銷策劃公司。MCN 的商業模式是發掘有潛力的創作者,與其簽訂經紀合約,並提供從專業培訓、內容策劃、攝影棚與設備,到流量扶持與商業變現的全方位服務,並從中抽取高額的分成。可以說,如果沒有 MCN 的工業化基礎設施支持,所謂的「精品團播」根本無法存在。早在 2022 年,中國的 MCN 機構數量就已超過 24,000 家。高度飽和的市場,一方面促使業者不斷創新玩法以求生存,另一方面也導致了巨大的經營壓力,許多中小型 MCN 機構本身也處於虧損狀態。

團播的營收模式主要有三種:最核心的是觀眾打賞的虛擬禮物、其次是廣告業配、以及近年快速發展的直播帶貨。其中,虛擬禮物的分潤機制是平台獲利的核心,以抖音來說,他們通常會抽走高達 50% 的禮物收益。MCN 機構則憑藉其資源與議價能力,為旗下的直播主對接品牌合作,在產業鏈中扮演著串連內容、流量與廣告主的橋梁角色。

不過,在這場遊戲中,真正掌握權力的,既不是直播主、也不是 MCN 機構,而是平台本身。抖音這樣的平台,是這片數位世界的「地主」,它不僅擁有平台空間,更控制著人流與演算法推薦機制。禮物的 50% 打賞抽成遠超多數產業。更重要的是,一旦有任何違反平台規定的行為,無論是內容違規或觸碰政治紅線,平台可以隨時採取禁播、降權甚至封鎖帳號的措施,這次「上車舞」事件中的數個直播間被緊急關閉,就是最直接的證明。

在這種權力結構下,MCN 與直播主無論表面多麼風光,終究只是平台上的佃農,他們的生殺大權,完全掌握在地主手中。

高壓下的數位勞動與展演人生

在光鮮亮麗的舞台背後,是數位勞動者們不為人知的艱辛。團播主播們的生活,與螢幕上呈現的輕鬆歡樂截然相反。他們的工作強度極高──每天下午一點到公司,首先是長達數小時的舞蹈訓練,接著化妝造型,從傍晚開始進行第一場直播。短暫休息後,晚上九點再進行第二場以 PK 賽為主的直播,常常持續到深夜。有時為了衝高流量,凌晨還會有第三場加開的直播。直播結束後並不能馬上休息,還需要和營運團隊開會,「復盤」當天的流量數據,分析每個流量高峰與低谷的原因。

學術界將這種新型態的工作模式定義為「數位勞動」。根據一篇 2025 年發表於〈傳播研究評論Review of Communication Research〉的學術文章分析,抖音這類平台上的勞動,可以被細分為多個層面:主播們不僅要付出「創意勞動」(學習新舞蹈、策劃新內容),還需要進行大量的「情緒勞動」,也就是無論個人當下心情如何,都必須在鏡頭前維持著積極、熱情、討喜的形象。此外,為了在演算法中維持曝光度,他們必須不斷更新動態,此為「可見性勞動」;而與粉絲建立並維持良好關係以換取支持,則是一種「關係勞動」。

平台經濟的特性,使得這些數位勞動者普遍處於一種不穩定的狀態:他們的職業生涯極不穩定、收入依賴觀眾一時的興致、快速變化的網路潮流、以及平台演算法的喜好。MCN 機構與直播主之間的權力不對等,也埋下了剝削的隱憂──參考全球演藝經紀的常見糾紛,包括帳務不透明、抽成比例不公、以及簽訂包含高額違約金的不平等條約,都是可能發生的問題。在高壓與不穩定的雙重夾擊下,主播的流動率極高,許多滿懷憧憬的年輕人,在親身經歷了產業的殘酷後,很快便選擇黯然離開。

事實上,對這些數位勞動者而言,他們真正的老闆,或許不是 MCN 的創辦者,而是平台那看不見摸不著的演算法──演算法決定了誰能被看見,誰會被遺忘。為了取悅這位「演算法工頭」,主播們必須不斷追逐平台上的「熱點」與神曲,導致內容的同質化日益嚴重。

演算法的回饋是即時而殘酷的──低迷的觀看人數就是最直接的失敗信號。這形成了一種自動化的管理模式,勞動者被迫不斷調整自己的行為,去迎合一個非人系統的、無法言明的需求,這正是 21 世紀數位勞動最深刻的困境之一。

(首圖來源:網路截圖)