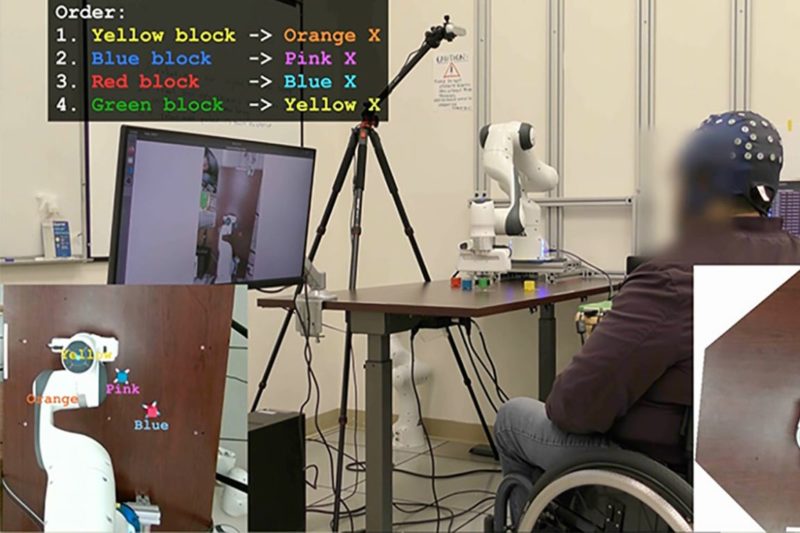

AI 與腦機介面(BCI)的結合,正把過去只存在於科幻電影的情節搬到現實生活。美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)團隊最近展示了一項驚人的成果:癱瘓患者不需要動手術、不需要任何侵入式裝置,只要戴上一頂特製的腦波帽,AI 就能即時「讀懂」他們腦中的意念,並將訊號轉換成精準的指令,驅動機器手臂完成任務。

這種突破象徵AI技術的進化,更是對行動受限者的一線希望。過去要達到類似效果,往往必須藉由在腦部植入電極,風險與成本極高,但現在只要透過AI的智慧演算,就能避免所有手術風險,同時還能達到接近甚至超越侵入式的表現,這無疑是一大躍進。

AI 如何能「讀心」?

要理解這項技術的精妙之處,必須先看AI在其中扮演的角色。研究團隊設計的腦機介面,利用EEG(腦電圖)捕捉腦波訊號,但單靠EEG往往雜訊過多,難以精準解碼,這也是非侵入式BCI多年來的最大瓶頸。

UCLA的突破點在於,他們結合了AI,透過卷積神經網路(CNN)與強化過的卡曼濾波器,能快速分辨使用者真正的「意圖」;同時,系統還搭載了電腦視覺AI,能同步觀察環境狀態,協助完成任務。換句話說,AI不只是在翻譯腦波,而是與使用者共同完成任務,當腦訊號模糊時,AI會自動補齊缺口。這種共享自主(Shared Autonomy)的概念,讓使用者不用像傳統BCI那樣艱難控制,而是把精力集中在目標意圖上,效率因此提升了近四倍。

與 Neuralink 的侵入式方案比較

談到腦機介面,大家最先想到的可能是馬斯克的Neuralink。這家公司主打透過外科手術將微小電極直接植入大腦,藉此取得更高解析度、更穩定的腦波訊號,讓使用者能控制游標、打字,甚至操控外部設備。這種方式的確展現了驚人的潛力,但它與「AI醫療」強調的低風險、普及化方向有所衝突。

侵入式方案需要經過高風險手術,並伴隨感染與腦組織損傷等風險,也讓其短期內難以大規模推廣。相較而言,UCLA的非侵入式AI腦波帽雖然訊號解析度較低,但靠著AI「自我學習」,已經能達到接近Neuralink的效能,甚至更容易進入臨床應用場域。兩者都代表AI醫療的未來,但發展方向與策略明顯不同。

對癱瘓患者的生活意義

我們不妨設想一個畫面:一位因車禍下半身癱瘓的病患,過去只能仰賴他人協助拿水、移動物件,生活幾乎失去自主。然而,現在只要戴上這頂「AI腦波帽」,他便能靠意念控制機械手臂,把桌上的杯子移到自己手邊。

研究數據顯示,這位癱瘓參與者原本完全無法完成的搬運任務,在AI輔助下僅用了6.5分鐘就完成,這背後不只是技術上的進步,更是人性尊嚴的重建。因為對許多身心障礙者而言,「能自己完成一件小事」就是巨大的自由。AI的介入,讓過去難以企及的目標逐漸成為日常可能,也讓醫療科技不再只是延長生命,而是真正改善生活品質。

AI 需要更龐大資料庫訓練提升準確率

當然,這項技術不會僅僅止步於控制機械手臂。隨著AI演算法的進一步提升,未來它可能延伸到智慧輪椅、語音溝通設備,甚至智慧家庭的全方位應用。例如,使用者只需心中「想開燈」,AI就能立即解碼並自動執行。

這種應用場景,對ALS(漸凍人症)患者、腦中風康復者,甚至失語症病人,都是一種革命性的改變。不過,挑戰也依然存在。EEG訊號依舊容易受環境雜訊干擾,AI需要更龐大的資料庫訓練來提升準確率。此外,社會對於「AI讀心」的隱私與倫理疑慮,也需要建立明確的規範。畢竟,當腦波訊號能被讀取、解碼,如何避免被濫用,就成了另一個必須面對的課題。

AI 與人類的共生新章

UCLA這項研究的價值,不只是證明了非侵入式BCI可以有高效能,更展現了AI如何彌補人類生理的限制。過去,我們常把AI視為競爭對手,擔心它取代人類;但在這裡,AI展現的是另一種可能,AI與人類共同完成單憑一方做不到的任務。

對癱瘓者而言,這頂「AI腦波帽」或許是重獲自由的起點;對醫療科技而言,它象徵著一個新時代的到來。未來,誰能在AI-BCI的賽道中率先打造出既安全、又高效、還能普及化的應用,誰就能真正改寫人類與科技的關係。科技不再只是冷冰冰的工具,而是恢復人性尊嚴、重建生活自主的助手,為行動不便者的生活帶來無限希望。

(首圖來源:UCLA)