來自國際電波天文學研究中心(International Centre for Radio Astronomy Research,ICRAR)的研究人員發現了一座連接兩個矮星系龐大的中性氫氣橋,橫跨星系 NGC 4532 與 DDO 137之間,長度達 18.5 萬光年,距離地球約 5,300 萬光年。

研究顯示這座橋還伴隨著一條長達160萬光年的氣體尾流,創下迄今觀測到的最長紀錄。研究人員表示模型顯示這些星系間的潮汐力作用,加上它們鄰近龐大的室女座星系團的距離,在我們觀測到的氣體動力學中扮演了關鍵角色,對理解星系間相互作用的機制具有重大突破意義。

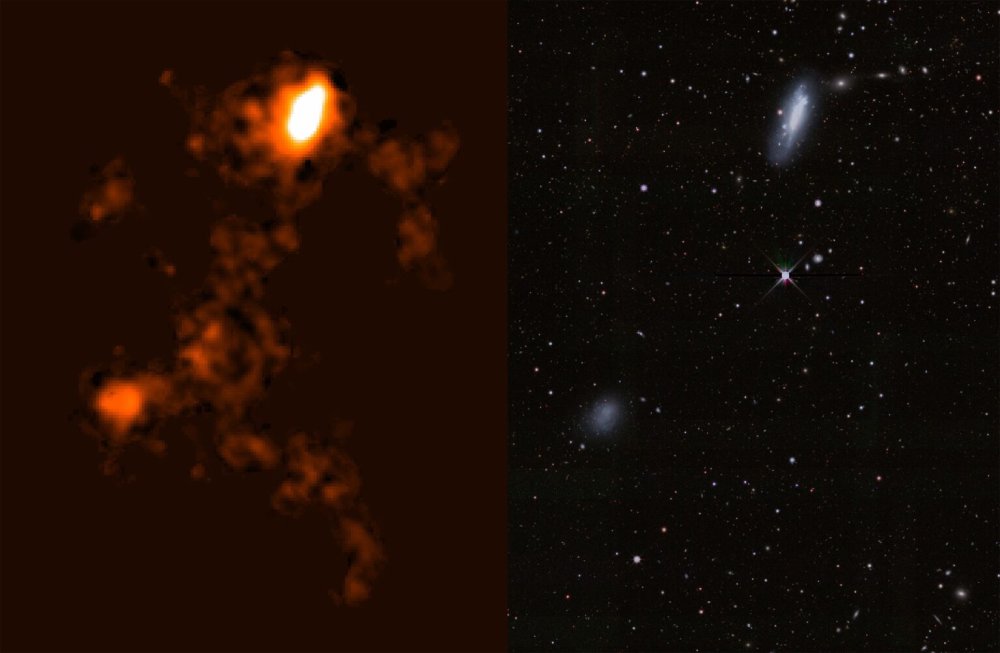

▲ NGC 4532 / DDO 137的無線電影像(左:由ASKAP望遠鏡拍攝)和光學影像(右:由Legacy Surveys巡天計畫拍攝)。

這些星系在彼此繞行的同時,也朝向室女座星系團周圍那團比太陽表面高出200倍的炙熱氣體雲移動,因此會遭受一種稱為衝壓力(ram pressure)的作用,將它們體內的氣體剝離並加熱。這個過程類似於衛星重返地球高層大氣時的大氣燃燒現象,但時間卻持續長達十億年之久。電子的密度與星系墜入炙熱氣體雲時的高速運動,足以解釋為何有如此大量的氣體被從星系中剝離,並流入橋狀結構及其周圍區域。這項發現是澳洲Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Survey計畫的一部分,該計畫旨在繪製星空圖並研究氫氣在星系中的分布。

▲ ASKAP望遠鏡觀測到的彌散氫氣輻射影像與該區域的光學影像疊加。

研究團隊透過對中性氫的高解析度觀測發現了這些龐大的氣體結構,中性氫在恆星形成的過程中扮演關鍵角色,這項發現對於深入理解星系之間的相互作用與演化機制至關重要,尤其在高密度環境下,更具深遠的意義。

研究人員表示該系統與我們的銀河系和麥哲倫星系系統非常相似,為深入探究此類星系互動提供了難得的研究契機。深入研究這些氣體橋及其動力學,有助於掌握星系隨時間演化的過程,理解星系氣體如何重新分布,以及在何種條件下星系可能形成恆星或無法形成恆星,提供關鍵的科學見解。

這項研究有助於我們更全面地理解宇宙中最大型結構的生命週期,並進一步揭示其龐大的複雜性與恆星形成的歷史。相關研究成果發表於《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》期刊。