天文學家利用「高能輻射成像望遠鏡系統」(Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System,VERITAS)觀測了一個極為獨特的微類星體 SS 433。這項研究揭示其噴流中高能粒子的加速機制,對了解類星體與黑洞噴流的物理過程具有關鍵意義。

類星體(quasar)是一種光度極高的天體,位於星系的核心區域,由超大質量黑洞吸積周圍物質並釋放能量所驅動。而微類星體(microquasar)則是類星體的縮小版本,通常由緻密天體(黑洞或中子)星與伴星組成。當緻密天體從伴星吸積物質時,會形成吸積盤並噴射出高速噴流,使整個系統呈現出與類星體相似的高能特性。目前在整個銀河系中,確認具有明顯噴流活動的微類星體僅約十多個,可謂極為罕見。這些系統是研究黑洞吸積與噴流形成的理想實驗室,因為它們距離近、變化快,能在數日內觀測到能量釋放與結構演化。

SS 433 距離地球約 1.8 萬光年,是人類發現的第一個微類星體。它由一顆恆星級質量黑洞和一個白色、高溫的 A 型恆星伴星組成,兩者的公轉週期約 13 天。最特別之處在於,它擁有具歲差運動(類似陀螺慢慢擺動的現象)的相對論性噴流,延伸達數十光年,並與周圍介質互動,並在各波段產生輻射。

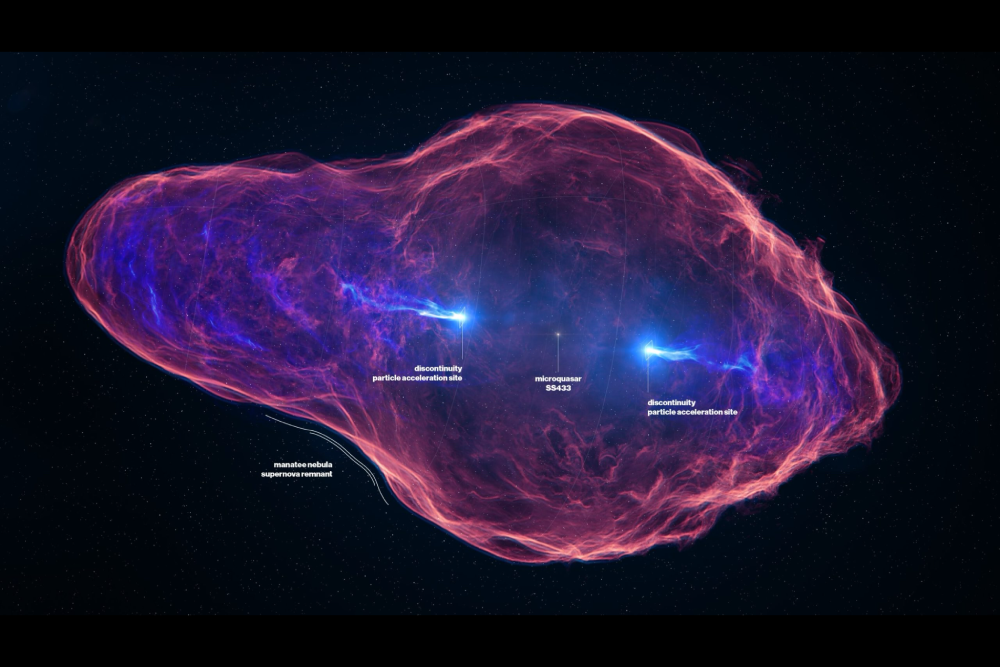

▲ 藝術家描繪的微類星體 SS 433 及其所在的超新星殘骸 W50。圖中紫紅色的雲狀結構即為超新星爆炸後形成的殘骸,而中心位置的 SS 433 是一個由黑洞與伴星組成的雙星系統。黑洞從伴星吸積物質,形成高溫吸積盤並噴射出相對論性噴流(藍色)。這些噴流貫穿整個殘骸,塑造出對稱的「耳朵狀」外觀。(Source:Science Communication Lab for MPIK)

研究團隊自 2009 年至 2023 年間對 SS 433 進行長期觀測,發現其噴流可將粒子加速至約一兆電子伏特等級的能量。觀測結果顯示,其極高能輻射分布沿著噴流軸方向延伸,推測來自噴流與星際介質交互作用的區域。研究並未發現明顯的伽瑪射線變化,顯示這些輻射可能源自穩定且長期的加速過程。

SS 433 已成為微類星體中研究極高能粒子加速的標準範例。這一成果不僅讓我們得以窺見黑洞噴流與星際介質之間的能量交換,也讓這些微類星體成為理解遙遠宇宙中類星體活動的重要縮影。