太陽系早期充斥碰撞與衝擊事件,數百萬個岩石天體混亂飛馳,不斷相撞形成連鎖反應,許多最終成為類地行星的一部分。如今殘存岩石多半聚集在主小行星帶。

但也有一些隱身在難以觀測的位置。不幸的是,對地球生命而言,最難發現的就離我們很近。它們隱沒在太陽刺眼的強光中,與地球的距離近到有極大威脅性。

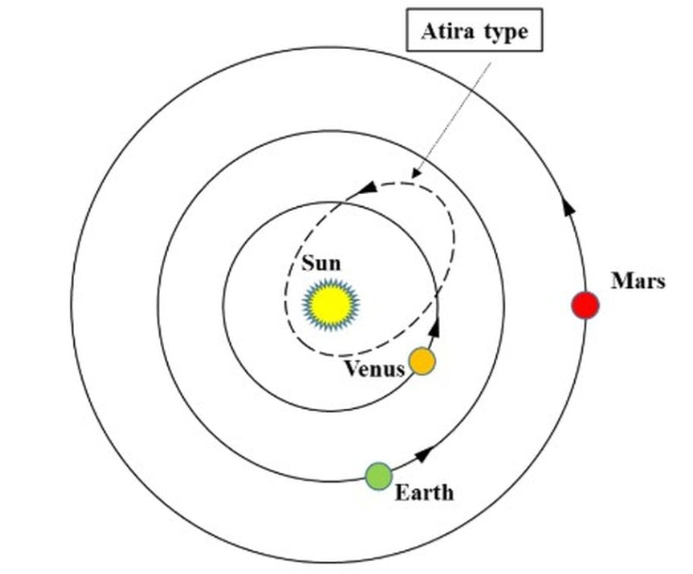

卡內基科學研究所在鄰近區域發現一顆新小行星,臨時編號是 2025 SC79,是 Atira 小行星群的最新成員。這類近地小行星軌道完全位於地球軌道內。Atira 小行星群數量是近地天體中最少,2025 SC79 是第 39 個成員。

(Source:Observatoire Solaire)

這些天體之所以難以發現,是因它們微弱的光不敵太陽強光。這顆新發現岩石天體也是已知第二個軌道完全位於金星軌道內的天體。同時也穿越水星軌道,僅用 128 天就完成繞太陽一週。就小行星而言,2025 SC79 公轉週期排名第三短,僅次兩顆公轉期均為 115 天的天體。水星公轉期為 88 天。

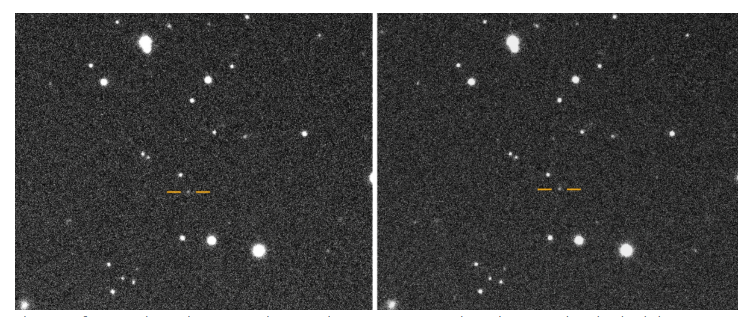

卡內基科學天文學家 Scott S. Sheppard 於 9 月 27 日使用國家科學基金會布蘭科 4 公尺望遠鏡的暗能量相機發現這顆小行星。望遠鏡任務之一就是搜尋具威脅性的「殺手小行星」,2025 SC79 的確名列其中,它直徑約 700 公尺。

雖然較終結恐龍的希克蘇魯伯撞擊體小得多,但這種大小的小行星若撞擊地球,仍足以造成災難性影響。這視落點而定,有可能造成數十億人與動物傷亡。後續又以另外兩座望遠鏡確認這次觀測:美國國家科學基金會的 Gemini 望遠鏡,以及卡內基科學的 Magellan 望遠鏡。

▲ 近地小行星 2025 SC79 公轉週期 128 天。(Source:Scott S. Sheppard)

「最危險的小行星往往最難偵測」,Sheppard 解釋。「研究小行星多數會在深夜尋找這些天體,因為最容易發現。但潛伏在太陽附近的『暮光小行星』只能在曙光或黃昏,也就是太陽將升起或落下之際觀測。如果這些『暮光』小行星靠近地球,就可能構成嚴重的撞擊威脅。」

小行星 2025 SC79 還有許多待了解的地方,但仍需時間。接下來幾個月它會隱入太陽背後。等它再度現身,天文學家將再檢視以取得更詳細的資訊。成分是個關鍵問題,因能在太陽強烈熱輻射環境生存。

更進一步觀測也可能揭示這顆小行星的起源。它也許曾以某種方式從主小行星帶脫離,之後被太陽捕獲。「太陽系許多小行星棲身處為兩個太空岩石帶,但擾動可能把天體送進更靠近太陽、更難發現的軌道。」Sheppard 總結。「理解它們如何抵達這些位置,有助我們保護地球,也能幫助我們更認識太陽系的歷史。」

(本文由 台北天文館 授權轉載;首圖來源:DOE / FNAL / DECam / CTIO/NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva / Spaceengine)