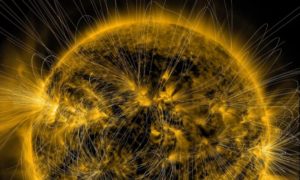

在年輕的恆星系統中,許多小天體彼此碰撞會產生大量塵埃,形成「碎屑盤」結構。這些塵埃就像是小天體留下的痕跡,能透露是否存在正在成長、或尚未成為行星的微行星(planetesimal)。歐洲南方天文臺(ESO)甚大望遠鏡(VLT)近期拍攝出大量碎屑盤影像,為研究其他恆星系統的小天體與行星形成提供了難得的直接線索。 繼續閱讀..

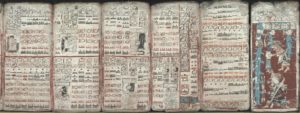

51 個碎屑盤影像曝光,揭示微行星碰撞與演化奧祕 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2025 年 12 月 07 日 0:00 | 分類 天文 |