如今我們早已進入物網路(IoT)時代,每隔一段時日總有層出不窮各種冠上「智慧」前綴詞的手機、手錶、手環、音箱、門鈴、攝影機及燈泡等新玩意兒映入眼簾。儘管它們似乎能讓我們更聰明、更方便或更有趣的過生活,但仍有不少人沒有立刻採用的意願。對於這樣的疑問,以科威特海灣科技大學(Gulf University for Science and Technology)為首的研究人員透過長期分析,試圖找出箇中緣由。

科威特海灣科技大學聯同來自巴西、馬來西亞、澳洲與印度的研究人員,彙整了 138 項不同研究的成果,以及涵蓋全球超過 52,000 名受訪者的資料,進而找出人們有意採用或無意買單 IoT 裝置原因及現況的統合分析,研究成果發表於《消費者行為期刊》(Journal of Consumer Behaviour)。

研究發現,人們在決定採用某 IoT 裝置前,通常會經歷一番天人交戰的內心戲,他們首先會從動機及影響力兩個層面來判斷該裝置是否有趣,以及社群或親朋好友對它的看法。

接著,他們會評估該產品在使用面上是否易用、有幫助。如果太難用,立馬打入永不採買的黑名單中。再接下來,他們會開始擔心隱私問題與可能的潛在風險,乃至產品背後公司給人的信賴感與知名度。如果這些擔心成真,即使原本深受該產品技術的吸引,也多半會放棄採購的念頭。

上述影響因素也會隨著年齡、使用經驗,以及地域國家的差異而有所不同。年輕族群、學生,以及科技玩家,較願意嘗試 IoT 產品。在地域上,東西方國家在思考物聯網時有不小的差異。除此之外,知名品牌會是決定採購的重要因素之一。

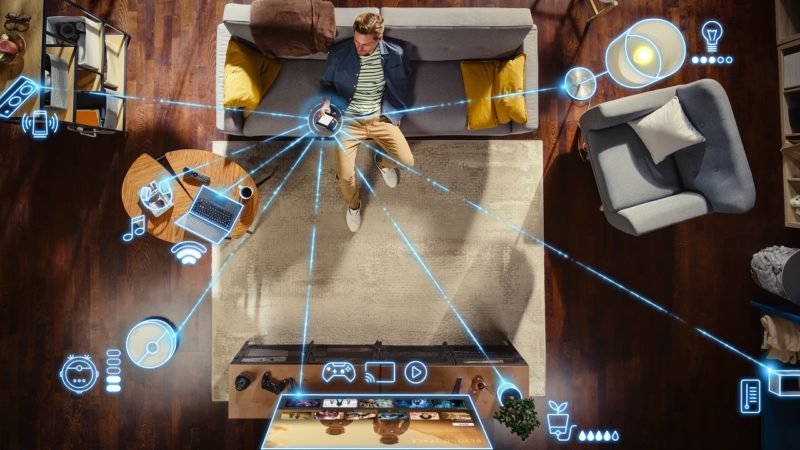

(首圖來源:shutterstock)