彗星號稱宇宙髒雪球,被認為是將水帶到早期地球的關鍵信使之一,近日 ALMA 觀測 2 顆活躍彗星的新結果為理論提供迄今最有力證據之一,表明「12P/龐士-布魯克斯彗星」的水化學特徵與地球海洋相匹配。

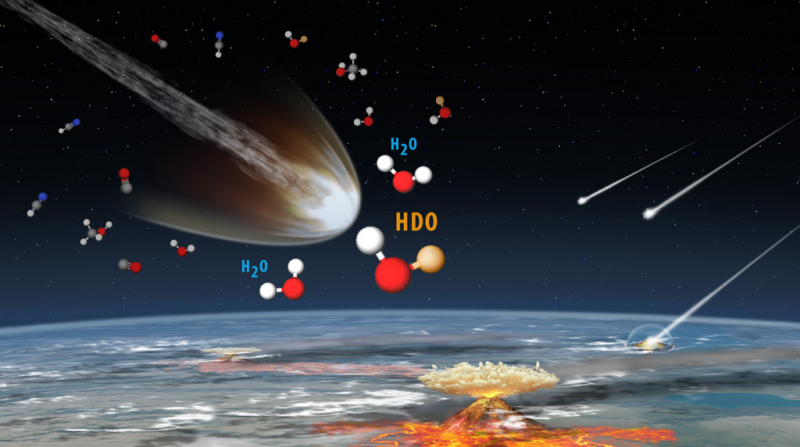

地球表面超過 70% 被水覆蓋,但這些水從何而來仍是謎,主流理論認為地球形成初期被大量富含水分的彗星和小行星撞擊,帶來如今所見海洋。

我們知道氫原子有 3 個親兄弟同位素:氕(輕氫)、氘(重氫)、氚(超重氫),它們就像包括彗星在內的化學指紋,可幫助科學家追蹤太陽系系統水的起源和歷史。

近日,天文學家利用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA)對29P/施瓦斯曼-瓦赫曼彗星(29P/Schwassmann-Wachmann)、12P/龐士-布魯克斯彗星(12P/Pons-Brooks)深入研究,進一步證實這些彗星蘊藏的水具特殊化學特徵,其 D/H 比(氫氘比)與地球水的 D/H 比驚人相似,尤其 12P/龐士-布魯克斯彗星的同位素比率與地球海洋幾乎沒有區別,表明有些哈雷型彗星水與地球水組成非常吻合。

哈雷型彗星(Halley-type comets,HTCs)是軌道周期介於 20~200 年的週期性彗星,多數來自土星和海王星軌道之間,雖然科學界對於彗星是不是地球水的主要來源尚未得出定論,一些專家認為 C 型小行星才是更主要的水信使,但新研究讓我們更確定某些彗星在地球生命起點也扮演不可或缺的角色,支持彗星提供水與其他生命要素的可能性。

(首圖來源:NRAO)