火星擁有太陽系最大謎團之一:火星二分現象(Martian dichotomy)。自 1970 年代維京號發現以來,一直讓科學家困惑不已。

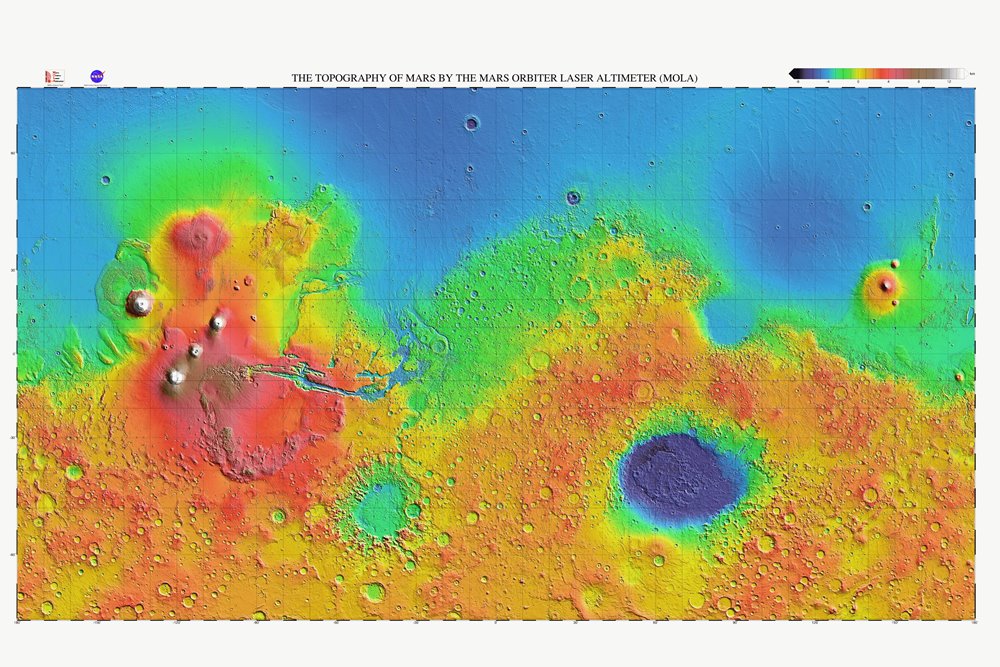

▲ 高解析火星全球地形圖,可明顯看出火星南北半球的差異。(Source:NASA / JPL-Caltech / GSFC)

火星南部高地(佔火星表面三分之二)比北部低地高5~6公里,表面遍布隕石坑(代表較古老的地表)和古老火山熔岩流痕跡;但北部低地表面平滑且平坦,幾乎沒有明顯地形特徵。從地球物理和天文測量,還得知火星南部高地地殼厚度遠比北部低地厚。此外,南部高地岩石有磁性,代表形成於火星有磁場的古老時期,北部低地岩石則不具磁性。

火星二分現象起源,科學界主要有兩種假說。一是內生假說,認為火星內部熱對流,即地函熱物質上升和冷物質下沉的運動,導致地殼厚度和高度差異;二是外生假說,提出火星早期可能經歷月球大小天體撞擊或多次較小天體撞擊,使北半球大部分地殼剝離,形成如今的低地。

火星可能有像地球的板塊運動

發表於《Geophysical Research Letters》最新研究分析NASA洞察號火星探測器(InSight)的火震數據。洞察號位於火星二分現象邊界附近,研究震波如何穿過火星地殼和地函傳播,團隊發現火星二分現象的答案可能深藏火星內部。地球可利用數台地震儀定位震央,但火星只有洞察號一台地震儀,使地震分析更複雜。

團隊測量P波和S波兩種類型震波的到達時間差,分析地面顆粒運動方向,並與已知隕石撞擊事件對比檢驗,估算震源距離與方向。團隊比對南部高地與北部低地的兩組震源,發現震波穿過南部高地時能量衰減更快,代表地函溫度較高。相比之下,北部低地顯示地函溫度較低,熱量散失較快。

南北地函溫度差是支持內生假說的重要證據,團隊模擬火星早期地質活動,火星可能只有一個熱對流上升區和下降區的對流模式,導致南半球地殼增厚形成高地,而北半球地殼因冷物質下沉變薄。火星可能有像地球的板塊運動,但逐漸冷卻後形成「靜止岩蓋」,穩固了二分現象結構。

儘管火震數據提供重要線索,火星二分現象的完整解釋仍需更多研究。將來探測任務如ExoMars或火星樣本取回,將結合更詳細火震紀錄與分析化學組成,揭開火星地質演化史。