台灣周邊海域斷纜事件頻傳,引發各界擔憂台灣的聯外通訊正面臨重大安全威脅。美國賓州大學(University of Pennsylvania)克萊門能源政策中心(Kleinman Center for Energy Policy)資深研究員施密特(Benjamin L. Schmitt)23日接受央廣訪問,針對台灣當前的海纜安全危機提供具體建議。

台灣「數位生命線」脆弱

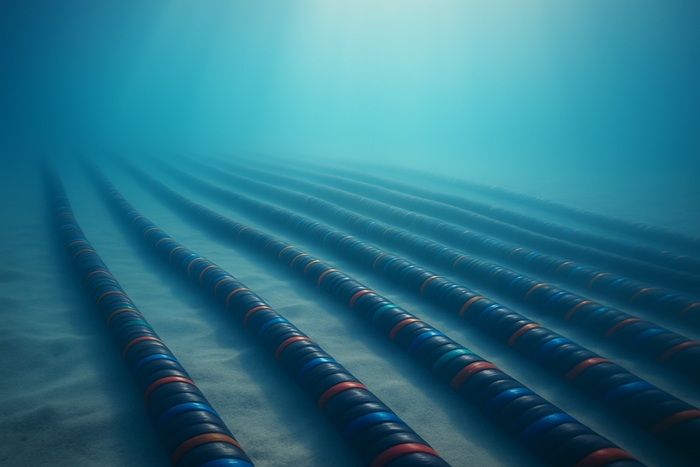

台灣逾9成網路頻寬依賴海纜,其重要性堪稱台灣的「數位生命線」。美國網安諮詢公司「記錄未來」(Recorded Future)情報研究部門Insikt Group日前發布一份報告,指出在地緣政治升溫的情況下,中國海警可能仿效在南海阻止菲律賓向自家船隻進行補給的行動,阻擋維修船修復台海周邊的海纜設施,削弱台灣對外通訊的能力。

台灣政府為因應海洋戰略風險,持續強化海巡能力,但面對大海的浩瀚與偵測的困難下,要完全遏止破壞行為仍有一定難度。施密特指出,當前針對關鍵海底能源與電信基礎設施的惡意破壞事件層出不窮,幕後黑手疑似與俄羅斯和中國有關。過去幾年,這類事件多集中在北歐的波羅的海和巴倫支海,但近期台灣海域也未能倖免。

台灣的地理位置使得這類威脅更加嚴峻。施密特表示,緊急情況下,台灣雖可利用衛星進行通訊,但海纜提供了流量龐大、穩定的服務,一旦發生斷纜事故,原有的通訊能力將難以在一時之間補上。

提升本土能力、強化國際合作

然而全球的電纜維修船隻數量相對稀少,其中許多由中國公司營運。在這樣的情況下,若發生電纜受損,台灣要如何快速應變並恢復通訊?施密特指出,台灣應考慮與鄰近民主國家如日本和菲律賓,「簽署戰略電纜維修協議,以在遭遇衝突時獲得支援」。

此外,施密特認為,台灣也應著手打造本土的維修船,提高自身修復海纜的能力;台灣也可透過投資商業衛星來取得數據,加強對敵對船隻的識別,也不失為強化威懾的方法之一。

應對海纜危機 美歐應支持台灣

中國持續加強對台灣進行「灰色地帶」行動,歐洲經貿辦事處處長谷力哲(Lutz Güllner)最近在一次媒體專訪中提到,台灣與歐洲都面臨海纜安全威脅,雙方應加強合作。美國參議員匡希恆(John Curtis)本月稍早也提出一項法案,尋求協防台灣的關鍵通訊基礎設施。

面對台灣與美國以及歐盟在相關領域合作的前景,施密特做出肯定表態。他表示,美國和歐盟「應直接支持台灣,提升其海底基礎設施的韌性」。他特別提及歐盟,由於瑞典、德國、芬蘭和愛沙尼亞等國近年來遭遇波羅的海纜破壞事件,擁有相對豐富的應對經驗,更應該加強與台灣的實際合作。

相對地,台灣也應與歐洲夥伴須開啟「雙向對話」,就近期的台海電纜斷裂事件分享其應變方式,讓雙方在因應「灰色地帶衝突」的挑戰上進一步合作。

(本文由 中央廣播電台 授權轉載;首圖來源:AI 生成)