格拉斯哥大學(University of Glasgow)研究團隊近日在 《Science Advances》發表最新成果,開發出全球首款單晶片整合窄線寬雷射(MOIL-TISE),線寬僅 983 Hz,刷新半導體雷射的性能紀錄。

隨著資料中心對頻寬需求不斷增加,光通訊正從 800G 快速推進到 1.6T 甚至 3.2T。在高速相干光傳輸中,雷射光源是最關鍵的元件之一。光纖系統就像電台收音,雷射是「電台頻率」。頻率不準或飄移,聽到的就是雜音;雷射若不穩定,傳輸數據也會失真。因此,線寬大小直接決定了訊號的清晰度與穩定性。那為什麼線寬要做得越窄呢?因為線寬越窄,訊號就越乾淨穩定,不僅能承載更多資訊,也能傳得更遠,錯誤率更低。

目前業界常見的光通訊雷射包含 DFB(分散式回饋雷射)與 EML(電吸收調變雷射器),廣泛用於資料中心的可插拔光模組;更高階的 ECL(外腔雷射)則能壓到 kHz 級線寬,應用於長距離相干光通訊,但需要龐大的外部腔體。以輝達為例,其 GPU 伺服器透過 InfiniBand 高速互連技術搭配 CPO(共封裝光學) 模組連接,裡面仍依賴 DFB/EML 或外掛式雷射源(ELS),並靠 DSP(數位訊號處理器)去修正雜訊。這些技術成熟,但缺點是模組體積大、耗能高,不僅增加散熱難度,也推升了成本。

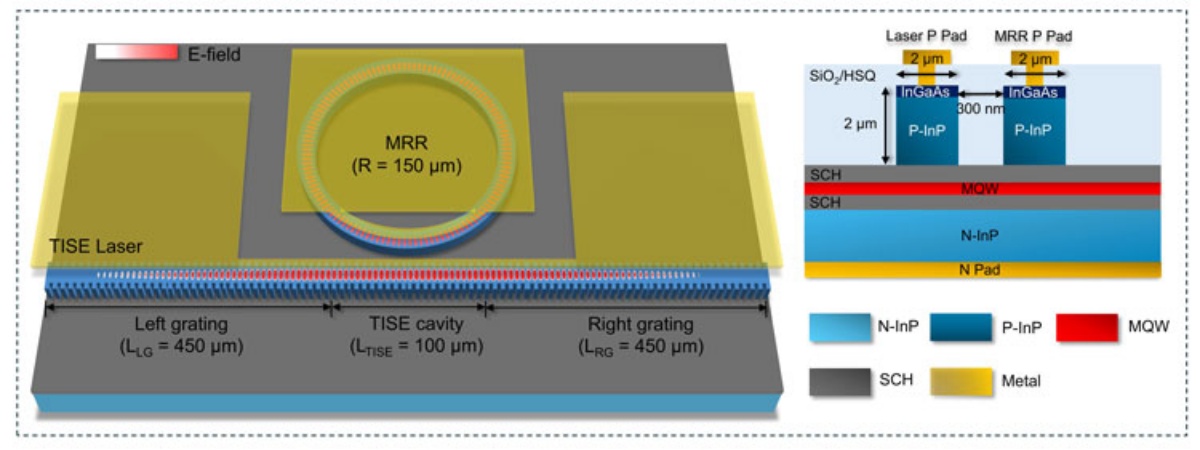

相較之下,格拉斯哥大學提出的 MOIL-TISE 單晶片雷射走出了一條新路。研究團隊在 InP 基板上,首次將雷射腔體(TISE)與微環共振器(MRR)單晶片整合,實現 Hz 級超窄線寬,把原本需要外部模組才能做到的穩定化功能,濃縮在僅 1000 μm × 0.4 μm 的單晶片雷射結構中,比頭髮還要細上百倍。這個設計讓雷射線寬從 MHz 級直接壓縮到 983 Hz,比現有 DFB/EML 穩定上千倍,性能甚至逼近高階 ECL,但體積更小、製程也更簡單。

▲ MOIL-TISE 單晶片雷射結構示意圖:中央的拓撲介面腔體(TISE cavity) 穩定光場,上方微環共振器 (MRR, 半徑 150 μm) 回收光子並實現光注入鎖定。(Source:Science Advances)

此項技術被視為推動光通訊與量子應用的重要突破。在資料中心領域,超窄線寬雷射能讓 1.6T、3.2T 相干光模組(Coherent Optical Module)更容易落地,減少數位訊號處理(DSP )運算負擔並提升頻譜效率;在量子通訊(QKD) 中,則能支援高速相位切換,打造不可破解的量子加密系統。

目前這項技術還在實驗階段,尚未進入量產,但因為製程與現有半導體製程相容,未來具備商業化的潛力。如果能順利落地,有機會取代現有 DFB/EML 與部分外腔雷射,成為新一代光模組與量子加密系統的發展趨勢。

(首圖來源:pixabay)