台灣半導體成就世界第一,甚至必須遠渡重洋赴美設廠時,卻有一家非傳統半導體供應鏈的空調公司也得跟著出海,就是開利空調。

開利空調成立於1915年,是美國百年品牌,40年前就成立台灣分公司,多年來一直是全球前五大冷暖、通風和空調企業。

但關乎存亡的危機,逼著他們轉變。2020年初,新冠疫情突然爆發,開利深耕台灣40年的主要市場──商辦、百貨、醫院──瞬間停擺。

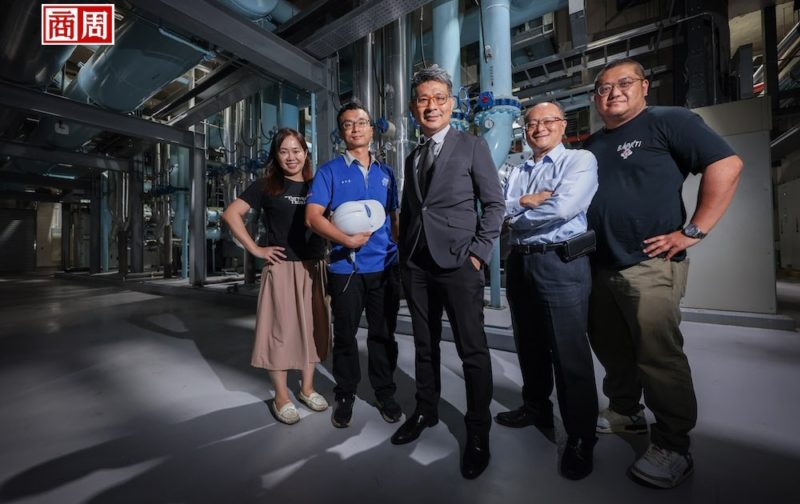

「商辦沒人、醫院不敢去、商場更不用講,整個都停下來」,台灣開利總經理路志強(首圖中)表示。

從商場到晶圓廠

疫情催生開利轉型之路

開利台灣擁有台北101、信義區大型商辦等指標客戶,商用空調可說是「開利主場」,遠雄集團資深員工指出,「北二高下來的新台五路、宏碁對面那四大棟(U-TOWN),或比大巨蛋再早一些的建案(遠雄廣場),都是開利做的。」

但疫情導致客流歸零,企業全面居家辦公,核心市場彷彿按下停止鍵。同時電子業卻反向成長,因遠距辦公、遊戲與雲端需求爆發,筆電、AI伺服器等相關供應鏈逆勢大擴產,尤其晶圓龍頭宣布擴廠。

一個選擇擺在路志強面前:要不要跨入半導體產業?

開利台灣過去雖與部分電子廠有合作,但從未真正踏入晶圓製造領域,這甚至也不是總部強項,全球營收85%著重住宅和一般商用空調。

「他們對我們陌生,我們也不熟悉這行業」,路志強坦白。

晶圓大廠之所以找上門,一來是產能擴張,希望找到新供應商,避免出紕漏;二來是,即使是再知名的廠商,也不一定能跨入這個窄門,「有些供應商做一兩次(測試)就被淘汰,跟不上他們節奏」,半導體業者分享。

不過,天上除了會掉餡餅,也可能掉災難。

開利在台灣40年,組織早有慣性,承受得住竹科工程師聞之色變的高壓嗎?路志強當時更自問,他前一年才接任總經理,下這麼大的賭注,同事和總部會支持嗎?但外商公司績效至上,今年業績目標早在去年便拍板,半導體是疫情下少數不受影響甚至擴大的產業。他,其實沒有選擇。

於是,他們接下半導體業第一張訂單:22台大型冰水主機。挑戰也就此開始。

「如果案子做不成功,比沒拿到更糟,我一度想放棄。」路志強坦承,接受考驗時,他不只一次冒出這個想法。

痛苦來自兩大層面。

初次失敗,軟體到系統重調

學會重新定義客戶價值

第一,客戶要求的精確度遠超商用規格,這讓他們重新學習,究竟什麼叫「客戶價值」?

商用空調是「吹人」,晶圓廠空調是「吹製程」,路志強解釋,空調故障,溫度一定會有波動,但對商場、辦公室使用者,可能只是稍微變熱,甚至無感;半導體業卻會直接影響良率,甚至可能中斷生產。

因此,最嚴苛的半導體客戶會在導入設備前要求供應商通過「全黑測試」。

所謂全黑測試,是模擬「突然斷電,再立刻送電」情境,然後要求設備須極短時間內恢復運作,且不能跳出安全性警報、不能發生系統亂跳、不能出現溫度波動,這就像逼設備瞬間心跳停止後,立刻「原地復活」。做不到者,淘汰。

開利第一次就失敗,「我們從軟體、硬體到系統面全部重調」,路志強無奈。

最印象深刻的學習是:原來產品品質,不一定等於客戶要的價值。如一些半導體廠會模擬電力不穩情境,以開利設備原本設定,若波動超過±10%,就會主動停機,避免傷害設備零件,比如引擎。

這邏輯若放在商用市場完全沒有疑慮,因為客戶都希望產品越不容易壞越好。商用市場產品品質與耐久度,就是客戶要的價值,也是開利的信仰。但對半導體業者來說,生產中晶圓與半導體設備才是重點,他們寧願空調壞掉,也要讓空調電力不穩時能維持運作。

路志強多次與同仁溝通,還拉來總部、上海工廠的研發員視訊,一個一個百分比去調整參數,最後才取得中間值,既能避免跳電,又能保護設備,維持服務品質。

這段重拾客戶為中心的旅程,讓他們體認到,面對不同產業與客戶時,得重新解讀「什麼叫做好」。能解決客戶的根本需求,才是給予客戶價值。

連三個月和工廠、客戶開會

團隊養成從根本解問題思維

經歷過這段,也讓開利台灣面對其他類似客戶時更游刃有餘。一位也採用開利設備的封測廠工廠主管證實,「水溫再低,它(開利設備)都有辦法運轉,而且不會跳機。」雖然確實比較貴,但「對我們科技業來講,它比較穩定,至少(製程)機台不會停掉。」

當然,放寬安全限制,也代表空調設備需要更頻繁維護,得在售後服務這塊投入更多資源,因此開利近三年全台灣共設八個倉庫,以儲備維修材料;同時,服務人員占台灣公司總人數增加超過一半。

第二大難關,是他們每天被客戶要求回報、提出解方的磨練後,得從根本開始改變解決問題的思維。

「我們連續三個月,每天都要先跟工廠開會,下午再跟客戶開會。」路志強坦白,當時每晚6點,他的心情不是快下班了,而是新問題又來了。團隊第一次面對這種壓力,加上疫情期間人力受限,也引起許多反彈與質疑。

但「產品沒問題,客戶沒問題,有問題的就是公司」。路志強解釋,過去服務40年商用客戶,直到進入半導體產業,才發現組織能力不足。

舉例來說,有一位重要客戶,每當遇到問題,都會要求開利務必找出根本原因(root cause)。比如設備一直跳電,如果只解決跳電問題,客戶不會埋單,只會要求開利得指出是控制器哪顆晶片壞掉,才罷休。

幸運的是,接觸半導體客戶時,公司因疫情也較有空閒;再來是,路志強也不只是把員工推上戰場,而是跟美國總部、上海工廠百般溝通,開聯合會議,一起解決問題。至於同仁為何埋單,一來是路志強會上第一線,甚至不乏睡在工地;二來,外商績效至上,績效不好,下場可想而知。

種種挑戰,如今不只協助開利「把商場空調,改造成能服務晶圓製程的機器」,也協助它真正從商用空調供應商,變成半導體級供應鏈的一員,就連原本重視商用空調的總部,也增加半導體、資料中心研發,比如這兩年也陸續投資科技業正熱門的液冷開發及創新液冷設備。

截至今日,開利最大半導體客戶已採購超過百台空調設備,甚至去美國也要帶著。比疫情前半導體客戶成長四倍,占公司營收比重將近一半。開利客戶也從晶圓廠擴及AI伺服器組裝廠,市場推估,營收約新台幣20億至30億元。

台灣半導體的成功,從來不是靠最好的設備,而是最會解問題的人。

而開利能跨入半導體,不只是因為它最懂冷卻,而是它願意從「空調供應商」變成「製程夥伴」。這正是未來所有傳統產業都必須回答的問題:你是在賣產品,還是幫客戶徹底解決問題?只有後者,才能真正走入下個產業與客戶的心。

(作者:高士閔;本文由《商業周刊》授權轉載)