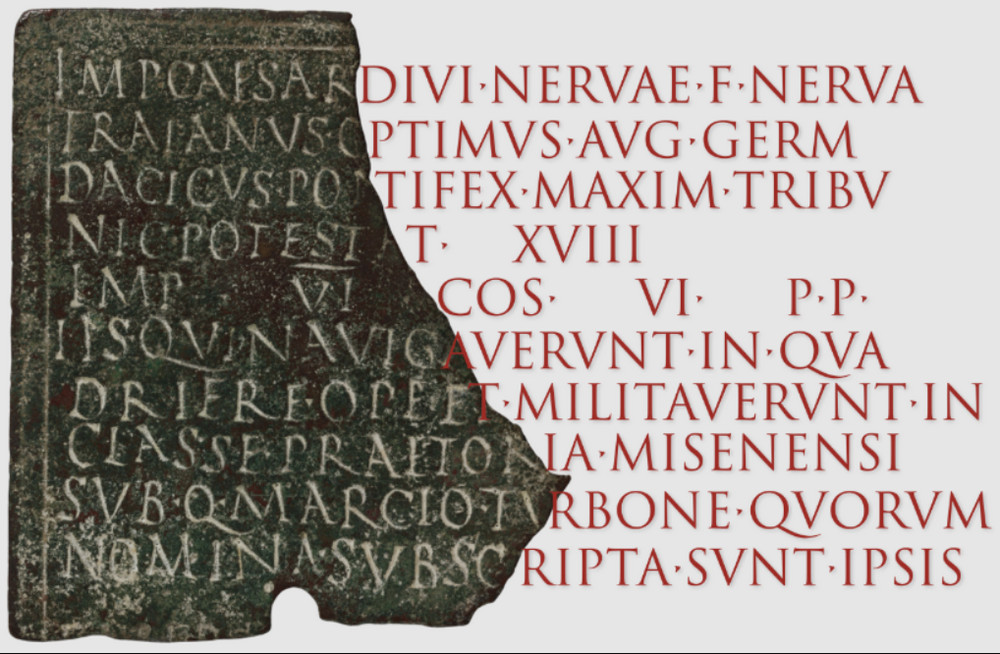

當古代石碑上的字不完整,我們通常只能靠歷史學家一字一字地推敲、比對,耗時又困難。Google DeepMind 推出的 Aeneas 系統,試著用 AI 協助處理這些碎裂的拉丁銘文。它可以幫助學者修補破損文字、估算撰寫時間,甚至判斷地理來源。

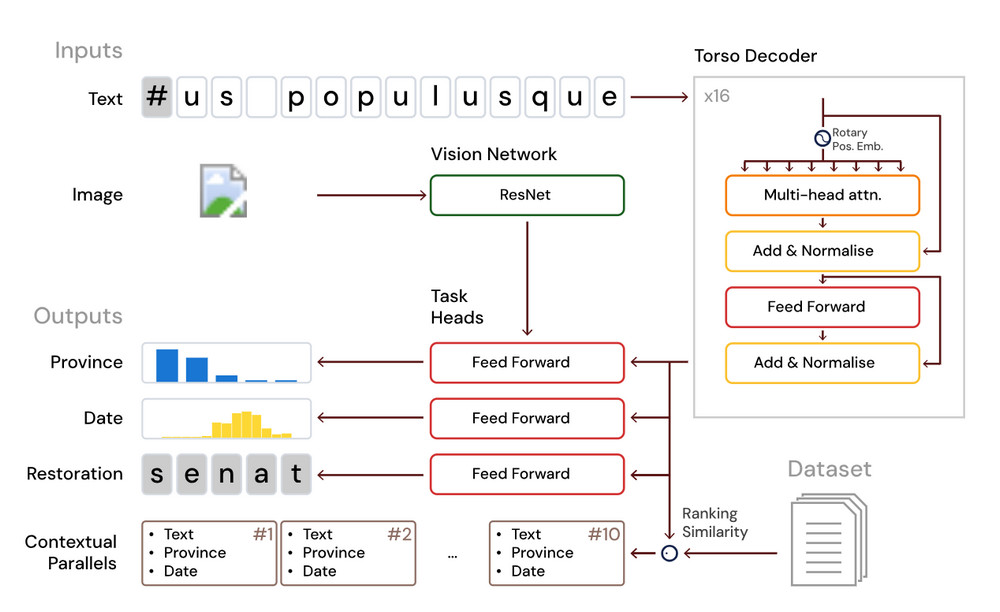

研究中提到,Aeneas 的模型結合了文字資料和圖片,屬於一種「多模態生成神經網路」(Multimodal Generative Neural Network)架構。這表示它不只是看文字,還能從石碑圖像中學習格式和風格,用來判斷這段文字可能來自哪個地區、哪個年代。這樣的應用對於處理過去難以解讀的史料,提供了一種新的可能性。

(Source:Aeneas,下同)

缺幾個字都不知道?AI幫你補起來

歷史學者在處理銘文時,最常遇到的問題就是「缺字」,而且有時候連缺了幾個字都無法確定。這種情況被稱為「不確定長度的文本復原」(arbitrary-length restoration),過去幾乎只能靠經驗猜測。

Aeneas 模型的一個重要設計是,它能夠同時預測「缺了幾個字」和「可能的內容」,並透過上下文來做推測。這背後是語言模型中的「序列預測」(sequence prediction)概念,也就是根據前後語境來預測中間可能出現的字。研究結果指出,Aeneas 在這類復原任務中,即使在不知道缺字長度的情況下,準確率仍超過五成,顯示這項技術有實際應用的潛力。

找出相似碑文,建立歷史脈絡

除了補字,Aeneas 還能從資料庫中找出「平行文本」(parallel texts),也就是與目前碑文內容或格式相似的其他銘文。在歷史研究裡,這叫做「上下文比對」或「平行分析」,是用來建立歷史脈絡的一種方法。

Aeneas 的做法是將每段文字轉換成「向量表示」(embedding),再計算它和其他碑文的距離,從中找出最接近的幾筆資料。這不只是找類似句子,而是綜合了用語、風格、時間與地點的綜合比對。這樣的設計可以幫助學者省下大量比對資料的時間,也有助於發現過去未注意到的關聯。

AI與人類合作,提升研究效率與信心

這套系統實際測試過後的成果值得注意。研究團隊找來 23 位歷史學者,讓他們在沒有使用 AI 的情況下先做一次任務,再加入 Aeneas 的協助後重新進行比較。

結果發現,當學者可以參考 AI 提供的平行碑文和推測建議時,他們在「地點判斷」、「時間預測」以及「文字修復」這三個任務中的表現都顯著提升。這顯示人與AI的「協同合作」可以讓研究成果更可靠,也更有效率。比起單靠 AI 或單靠人力,兩者搭配能發揮更大的價值,這也為未來的學術合作模式提供了新的方向。

AI不取代人,但能成為新工具

AI 的應用讓許多原本曠日費時的研究流程變得更快速,但它並不是要取代人類學者。Aeneas 模型的任務是「提供建議」,而非「給出結論」。歷史學的基本工作仍需要人來判斷、解釋,尤其是文化背景與語意變化。

研究中也指出,AI 模型的判斷主要根據已有資料,因此仍會受到資料偏誤的影響。這提醒我們,AI 是一種輔助工具,而不是最終答案。只要善用這些工具,學者可以把時間花在更關鍵的思考與詮釋上,讓歷史研究走得更遠,也更深入。

科技與歷史的合作,正重新定義我們怎麼看過去

從補字、比對到定位時間與地點,Aeneas 展現了AI在歷史研究中的多種可能。它不是神奇魔法,也不是要取代人,而是一套能大幅提升研究效率與品質的輔助系統。透過語言模型與資料庫的整合,它能幫助學者從碎片中找出線索,從看似零散的文字中重建歷史的脈絡。這樣的技術應用,也提醒我們,人文研究並非排斥科技,而是可以善用科技工具,做出更扎實、更廣闊的分析。

未來,當資料越來越多、工具越來越成熟,AI 可能會是歷史研究最有力的搭檔之一。不過,科技再強,也仍需人來判斷、來解釋,才能真正理解歷史的意義。AI 負責「找出可能性」,人類負責「做出選擇」──這樣的分工,或許才是未來人文與科技真正的合作方式。

- Contextualizing ancient texts with generative neural networks

- Aeneas transforms how historians connect the past

(首圖來源:AI 生成)