18 世紀末天文學家首次發現行星狀星雲以來,已知這些由中低質量恆星晚年拋出的膨脹氣體雲層,呈現各種形狀。多數行星狀星雲呈現圓形、橢圓形或雙極形態,但仍有一些特例脫離常規。詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)近日拍攝的高解析度照片,就看得出行星狀星雲 NGC 6072 特殊的多極結構。

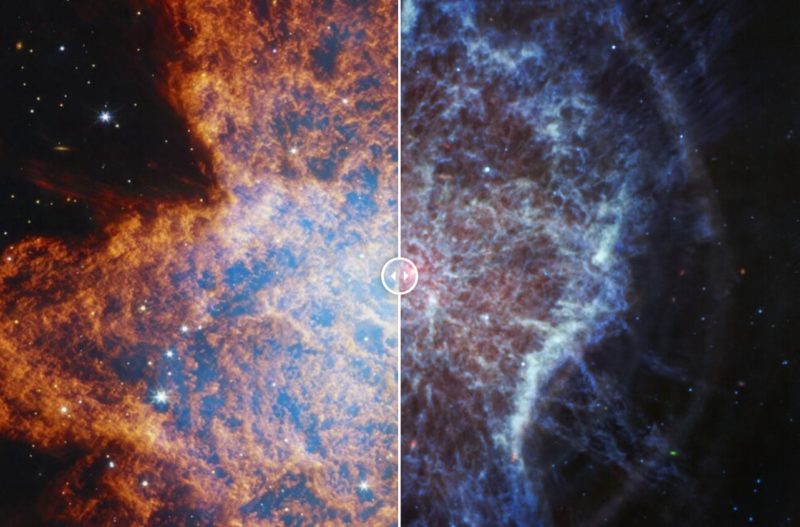

近紅外相機NIRCam觀測可見,NGC 6072是多極星雲,有數個橢圓形氣流從中心向各方噴出。這些噴流將氣體推向赤道平面,形成盤狀結構。天文學家指出,這些現象顯示中心可能不只一顆恆星。一顆伴星與年邁主星互動,使主星在拋出外層氣體與塵埃時呈不對稱。

▲ 韋伯望遠鏡近紅外波段拍攝的行星狀星雲NGC 6072,揭示多股氣流構成的複雜景象。氣流從中央垂死恆星向不同角度擴展,將氣體推向赤道平面,形成盤狀結構。天文學家推測,除了這顆垂死恆星,可能至少還有一顆伴星與拋出物質互動,導致行星狀星雲呈現異常不對稱外觀。紅色區域代表冷卻分子氣體如分子氫。(Source:NASA / ESA / CSA / STScI,下同)

星雲中心區域因炙熱的恆星而發出光芒,近紅外波段下呈淡藍色。橘紅色區域代表氣體與塵埃,沿著深藍色空洞或開口分布。這種團塊結構可能是密集分子受中心恆星的強烈輻射遮蔽時形成,也可能與時間有關:數千年來,內部高速恆星風不斷衝擊早期主星拋出的氣體外殼,塑造現在所見的形貌。

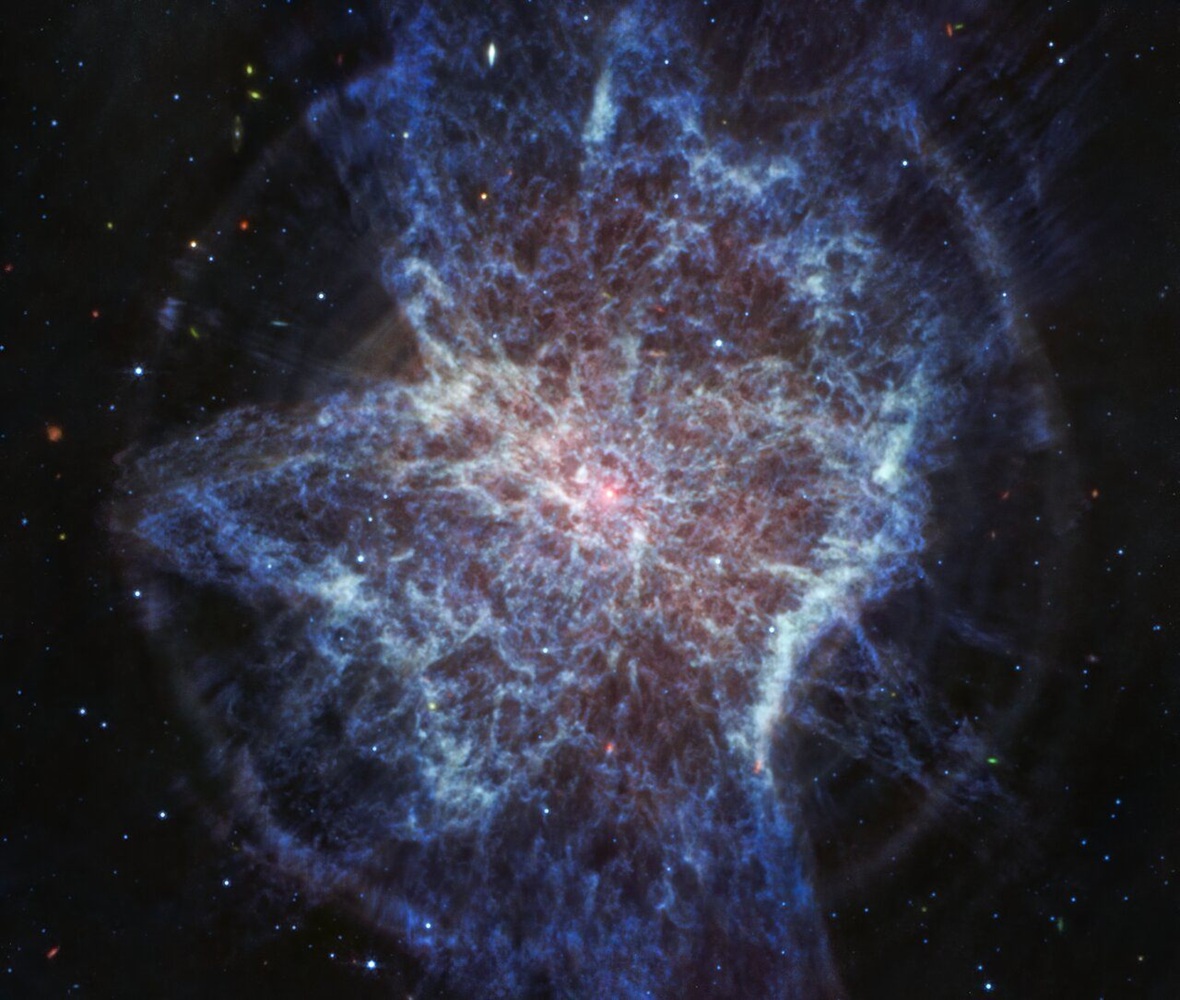

中紅外成像─光譜儀MIRI捕捉到的長波長資料,突顯塵埃結構,並揭示天文學家懷疑是中心恆星的小點,影像呈粉白色。中紅外觀測同樣顯示出從中心擴展出的同心圓環,最明顯一圈剛好環繞星雲外緣的葉瓣以外。這些同心圓可能進一步佐證有第二顆恆星藏在看不見的位置。這顆伴星繞主星運行時,有可能主星質量流失的早期階段,刻劃出螺旋狀的環形物質結構。

▲ 韋伯望遠鏡拍攝的行星狀星雲NGC 6072中紅外影像,顯示垂死中心恆星噴出物質後形成的擴張氣體圓殼。天文學家推測,影像中心泛粉白色光點的恆星就是噴流的源頭。韋伯望遠鏡的中紅外儀器(MIRI)捕捉較長波長,突顯垂死恆星釋放的塵埃結構。藍色區域代表冷卻分子氣體,近紅外相機(NIRCam)影像經色彩對映呈紅色。

行星狀星雲仍是韋伯科學觀測重點之一,天文學家期待更深入了解恆星完整生命歷程,以及如何影響周遭宇宙。當星雲中心恆星逐漸冷卻並消逝,星雲本身也會隨時間擴散至星際介質,釋放富含重元素的物質,有助新恆星與行星系統誕生。韋伯對NGC 6072觀測,為我們研究形態更為複雜的行星狀星雲如何參與這過程,開啟全新大門。