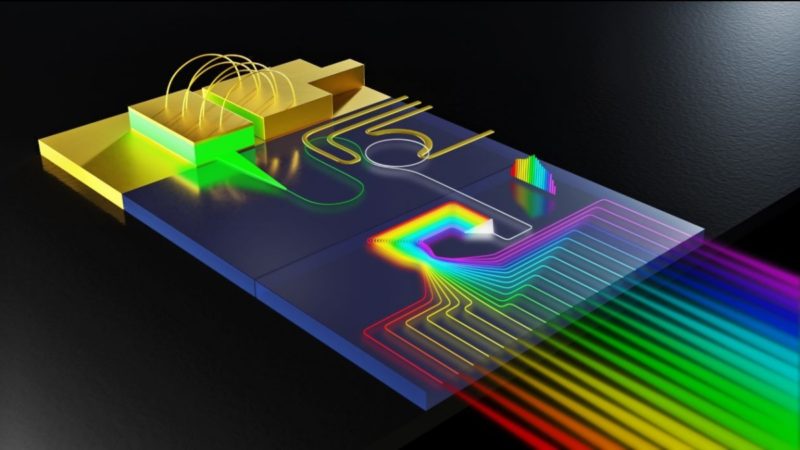

哥倫比亞大學 Michal Lipson 團隊近日在《Nature Photonics》發表最新研究,成功在矽光子晶片上實現高功率「頻率梳」(frequency comb)光源。該技術能以單一雷射同時產生數十種波長光線,取代傳統需要多顆雷射的光模組設計,為 AI 與資料中心的高速光通訊帶來新突破。

高功率雷射「淨化」出多波長光源

目前矽光子晶片雖能整合光波導、調變器與偵測器(例如現行的 CPO 架構),但仍須依賴外部雷射供光,而且需要不同的波長,Lipson 團隊此次的關鍵在於,能在晶片上直接生成穩定的多波長光源。

研究人員選用多模雷射二極體(multimode laser diode)做為高功率光源,雖然這類雷射亮度極高,但輸出光線通常較為雜亂。團隊因此設計出一種「鎖定機制」(locking mechanism),讓輸出的光束變得更穩定、純淨,並透過矽光子結構重新塑形,使光線具備更高的穩定性與相干性(high coherence)。

經過這層「淨化」後,晶片內的非線性光學效應會進一步將單一道強光分裂成多個間距均勻的波長,形成所謂的「頻率梳」結構。最終成果是一個兼具高功率與高穩定性的微型光源,只需一顆雷射即可輸出多通道光線,體積更小、效率更高。

為資料中心與 AI 光互連鋪路

隨著人工智慧與高速運算推升資料中心的電力需求,光互連(optical interconnect)正成為降低功耗與提升傳輸速度的關鍵。過去一個光模組往往需要十多顆雷射,造成成本高、散熱負擔重。Lipson 團隊的新設計能以單一晶片取代整排雷射模組,未來可應用於 CPO (Co-Packaged Optics) 封裝與伺服器光通訊模組的小型化。

研究團隊指出,這項技術除了能應用於資料中心,也可推動光譜儀、量子感測與 LiDAR 等新型光學裝置發展。隨著矽光子技術進一步整合光源、傳輸與運算功能,產業正朝向更高能效、更高整合度的新階段邁進。

(首圖來源:Columbia Engineering)