時間往前拉到十年前,如果提到「vivo 手機拍照」,大家的印象可能會停留在拍照表現不佳、軟體演算法與細節呈現上不如其他品牌手機等;不過最近幾年你可能發現 vivo 不太一樣了,自從該公司宣布與聯發科共研晶片,並與蔡司、Sony、三星等夥伴深度合作後,vivo 手機成像品質明顯提升,甚至上個月推出的 X300 系列一開賣就人氣爆棚,被不少創作者、攝影師盛讚為「旅拍人像王者」,而這一切可能會讓你想問「vivo 究竟做對了什麼?」

vivo 總部影像認知產品部總經理湯青良分享,該公司的影像戰略升級策略,包括以影像工具到文化載體、單點場景到融合場景、專業能力到大眾普及,以及單一技術到開放生態等。他表示,vivo 近年回溯影像發展軌跡,把「真實」當作影像調校的核心價值,訪談超過百位攝影師與美學專家,最終建構出「80% 真實、20% 潤色」的影像美學。

▲ vivo 總部影像認知產品部總經理湯青良。

▲ vivo 總部影像認知產品部總經理湯青良。

這項哲學貫穿 X300 系列的美顏、人像、膚色與光影調校,不再以「濾鏡遮瑕」取代細節,而是讓膚況、立體光、現場氣氛更貼近肉眼所見。湯青良強調,這並非口號,而是演算法架構全面重寫的結果;硬體很重要,但好畫面從來不是堆料,而是「系統整合的結果」。

如果你有注意 vivo 近年來的策略,就會發現該公司是採取「自主創新」與「聯合創新」雙軌並進,並非側重於單一方式。在「自主創新」的部分,vivo 延伸出了藍圖算法矩陣與藍圖自言影像晶片;而在「聯合創新」的部分,則是選擇與蔡司聯合研發,並與行業技術合作感測器(如 Sony、三星),並與聯發科連續三年深度共研,以重塑影像旗艦實力。

如何將對焦做好?

在今年推出的 X300 系列影像能力中,被許多用戶討論最多的莫過於長焦追焦能力,這是許多廠牌都難以做到的,但 vivo 如何將長焦追焦做好?湯青良指出,其全新的「長焦追焦系統」結合自研 X-Track 演算法、藍圖極限追焦引擎與百萬級運動資料庫,多項技術都在 X300 上迎來跨越級成長。

湯青良也被問到為何 X300 Pro 要把 2 億畫素放在長焦,而不是主鏡頭?他解釋,因為 2 億畫素天生適合長焦,它可在 3.5X~14X 維持 1,200 萬畫素等效的高畫質,裁切空間大、速度快。

換句話說,vivo 並不是「追數字」,而是選擇最能帶來實際跨代提升的配置。攝影師最在意的「抓得準」、舞台燈光「不過曝、不閃爍」、主體「不糊」等問題,都因 2 億像素長焦與追焦演算法組合而被系統性解決。

從 X100 系列開始,vivo 手機就被譽為演唱會神器,但不管是前兩代機款,抑或是他廠的演唱會神器,其實都仍會遇上摩爾紋、殘影、亮部過曝三大痛點;為了解決這些問題,vivo 也在今年推出的 X300 系列中導入了零延時多幀合成、摩爾紋三重抑制技術,以及全新光線感知模型三大技術,來正面破解上述的三大痛點。

vivo 認為,X300 系列夜景穩定度不僅優於自家前代,也在極限環境下展現超越前幾代的重大差距;湯青良指出,好的硬體不代表好結果。只有當演算法、晶片、平台設計一起進化時,影像體驗才會大幅上升。

與聯發科共研三年,影像處理「塞進晶片」獲得了什麼?

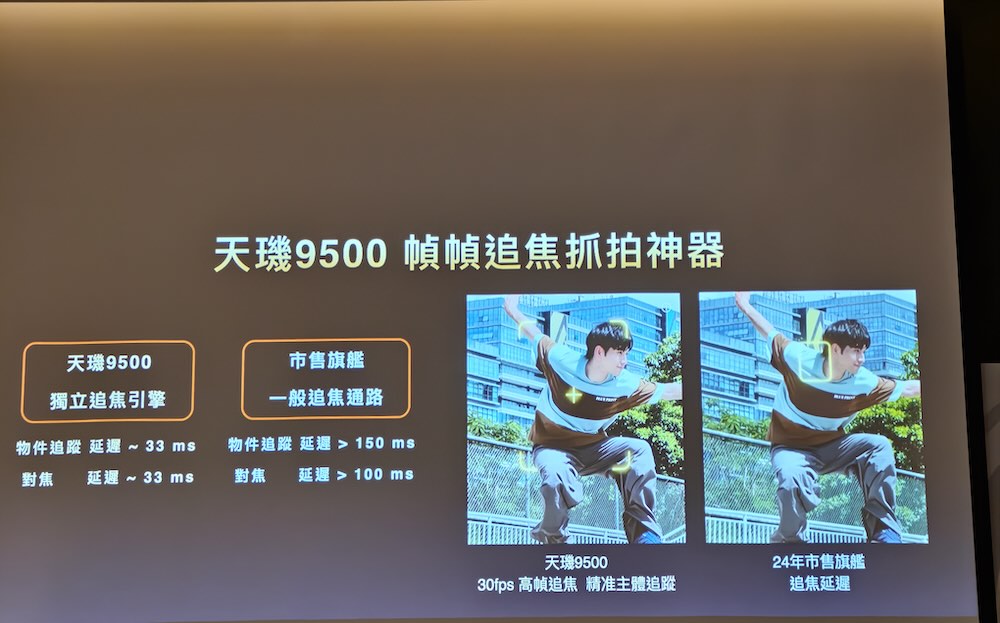

最新的 X300 系列搭載了聯發科天璣 9500 平台,其將vivo 自家的影像晶片 V3+ 深度整合進 SoC,這是雙方首次採取「團隊駐廠共研」模式,讓影像運算、能效、NPU 設計在晶片階段就完成整合。

但這麼做的好處是什麼?聯發科技術規劃資深總監李俊男認為,唯有讓晶片、軟體、光學三者共振,才能呈現影像旗艦所追求的極致效果。

▲ 聯發科技術規劃資深總監李俊男。

▲ 聯發科技術規劃資深總監李俊男。

湯青良也認為,捨棄過往的獨立影像晶片、改為放入 SoC 的好處在於,內建到 SoC 後能得到更長頻寬、更快傳輸效率,因此像 4K 60fps、即時追焦等功能才能全面提升,這也是「影像晶片內建化」帶來的最大回報。

vivo X300 系列被稱作「旅拍人像王者」,官方指出,這是結合了 2 億畫素蔡司長焦、原生人像演算法、vivo 自研「光影復刻」模型,以及日落、海面、街景等自然光環境的色彩校準,才讓人像與風景同時成立,真正做出「旅拍人像」這個新賽道。

從早期被質疑細節不足,到如今以 X300 系列站穩「旅拍人像王者」,vivo 的轉變並非偶然,而是橫跨感測器、光學、晶片、演算法到使用者場景洞察的系統性演進。無論是 2 億畫素長焦的技術布局、多層級的追焦模型、針對演唱會與夜景情境所打造的演算法,或是與聯發科三年來的深度共研,背後都指向同一條路徑:用真正的跨領域協同,打造更真實、更可靠、更貼近創作者需求的影像體驗。

(圖片來源:科技新報)