火星車在自己車輪下的土壤中發現幾乎完美的球體並不常見。20 多年前,機會號(Opportunity)在降落地點子午線高原(Meridiani Planum)附近,發現赤鐵礦構成的小球狀物,暱稱為「藍莓」。近期毅力號(Perseverance)也在某非正式命名的金縷梅丘(Witch Hazel Hill)地區發現嵌入岩層與散落地表的小球體。

第1,555個火星日(Sol 1555),當美國以熱狗與煙火慶祝獨立紀念日,毅力號專注研究目標區羅瑟爾丘(Rowsell Hill)富含小球體的火星風化層。火星車的機器手臂搭載近距離科學儀器密集觀測:SHERLOC儀器的自動對焦攝影機,以及WATSON相機皆拍攝高解析度影像。PIXL儀器也分析球體及周圍顆粒元素組成。

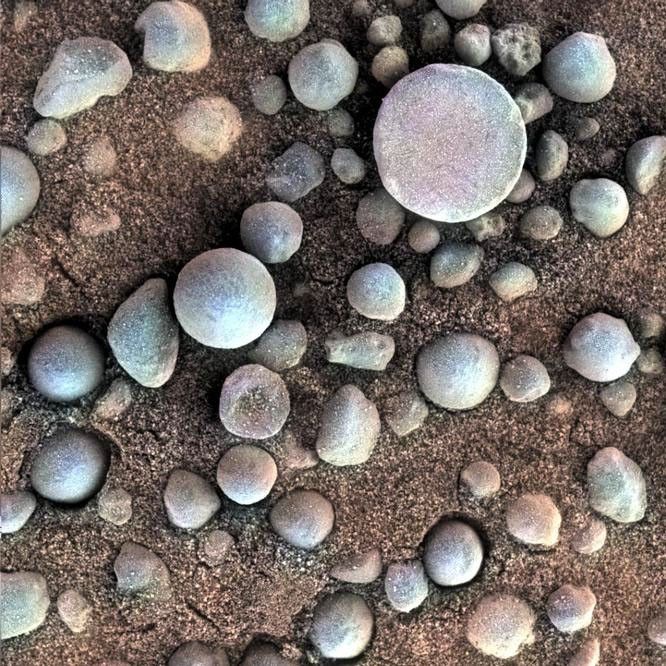

▲ 7月5日(Sol 1555),NASA毅力號火星車使用機械手臂上的WATSON相機拍下這張含球粒的鬆散風化層,時間為當地平均太陽時12:46:29。WATSON(廣角地形感測器,Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering)是近距離彩色相機,與SHERLOC(可掃描宜居環境的拉曼與螢光光譜儀,Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals)合作;兩者皆位於火星車機械臂末端。(Source:NASA / JPL-Caltech,下同)

▲ 這張特寫影像火星表面的小球體攝於弗拉姆隕石坑(Fram Crater)附近。機會號2004年4月19日(Sol 84)造訪此地,從著陸點老鷹隕石坑(Eagle Crater)前往堅忍隕石坑(Endurance Crater)途中。球體富含赤鐵礦,暱稱為「藍莓」。機會號2004年初為期三個月的主要任務期間,研究這些赤鐵礦結核,找到火星古代有水的有力證據。

儘管這些球體外觀與機會號發現的「藍莓」相似,但成分與形成機制卻有明顯差異。子午線高原的球體主要由赤鐵礦構成,認為是火星早期、含地下水沉積物中形成。羅瑟爾丘小球體則為玄武岩成分,可能是隕石撞擊或火山爆發期間形成。當隕石撞擊火星表面,會熔融岩石並濺出液滴,快速冷卻後固化成球體,散落周遭。另一種可能是,火山爆發時從熔岩噴出冷卻而成。

有了新發現,毅力號團隊將繼續探索球體起源。如果是遠古隕石撞擊事件時形成,可能帶有撞擊體成分,並說明隕石撞擊對火星早期歷史的重要性;若是源於火山活動,可能保留耶澤羅隕石坑(Jezero Crater)周邊區域古火山活動的蛛絲馬跡。不論哪種,小球體都是火星早期充滿能量與動盪年代的遺跡。

毅力號2020年7月30日發射,2021年2月18日成功著陸展開探索火星的歷史性旅程,至今歷時1,622天。