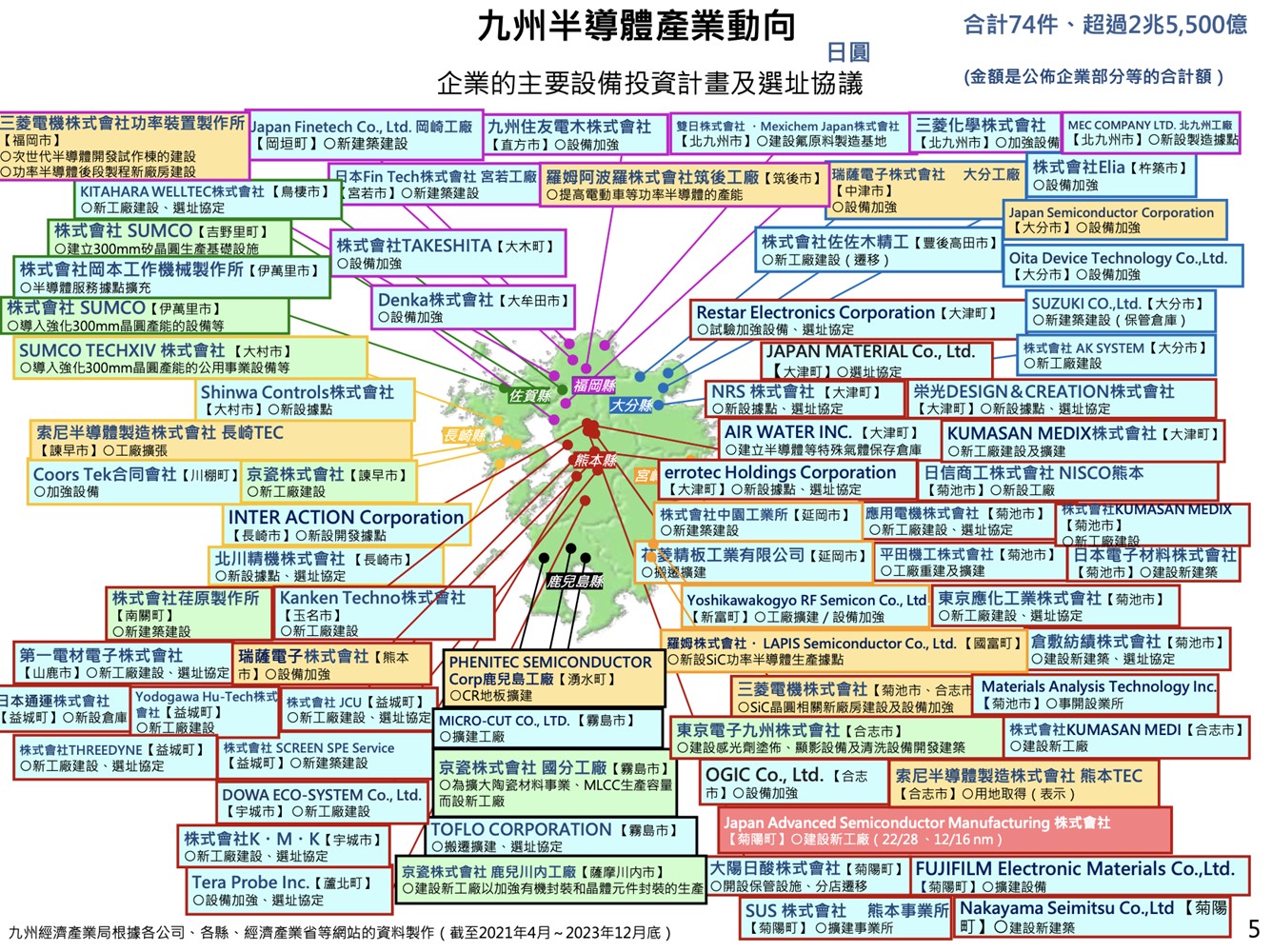

在日本政府將半導體列為國家戰略產業的背景下,九州島被寄予厚望,被稱為「矽島」,企圖複製台灣新竹科學園區的成功經驗。然而,夢想與現實的落差卻逐漸浮現。台灣的新竹科學園區在短短數十年間,憑藉大規模集中土地、政策誘因以及完整供應鏈,成為全球半導體的核心聚落。

但九州正面臨的第一個困境卻是「土地難題」。尋覓合適的基地不僅涉及徵地談判、政府審批,還需要龐大的基礎設施建設,這些過程往往曠日廢時。當九州還在為「地在哪裡?」發愁時,全球半導體市場的潮流已不斷加速前進,這種時間差極可能削弱日本在國際競爭中的優勢。

新竹科學園區模式為什麼難以複製?

新竹科學園區擁有1,471公頃集中土地,孕育出台積電、聯電與無數供應鏈企業。然而,九州無論地理或制度條件,都難以再現此規模。地方政府只能採取「網絡型園區」的替代方案,在不同縣市分散規劃園區,再以基礎建設與政策串聯。然而,分散布局意味著協同效應有限,產業聚集難以達到臨界規模。

更關鍵的是,九州本身產業基礎相較台灣薄弱,如何讓上下游企業願意承擔高昂成本進駐,仍是未知數。日本矽島的挑戰,不只是硬體土地的不足,更在於如何打造類似新竹那樣的產業生態系。

時間差與產業循環的雙重風險

即便九州能找到適合的土地,真正將其轉化為可用工業園區卻是另一場長跑。從徵地、整地、電力與水資源的配置到環境審批,往往需要三到五年以上。而半導體產業向來高度循環,需求起落迅速。近期全球電動車需求放緩,加上美國關稅政策不確定性,已使業界預期市場復甦時間被延後至2027年。

即便九州的土地在數年後準備就緒,投資熱潮是否還能延續,誰也無法保證。2008年金融危機後工業區「空城」的記憶,仍讓地方政府心存疑慮。九州若無法解決這種基礎建設完工卻錯過市場周期的風險,其矽島夢恐怕難以真正起飛。

資金與政策的拉鋸戰

九州地方政府普遍財政有限,卻要肩負高昂的開發成本,這使得內部政治角力浮現。開發部門強調「若不投資未來,城鎮終將衰退」,而財政官員則憂心「大筆支出將拖垮地方預算」。這種拉鋸使得政策推進緩慢,甚至影響了對外招商的信心。

相比之下,台灣政府在推動新竹園區時,能夠集中中央資源與產業政策,快速落實;日本則因地方分權與財政受限,使決策顯得零散。若缺乏強有力的中央主導,日本矽島計畫很可能陷入「地方各自為政,效率有限」的困境,這正是九州當前必須面對的最大結構性挑戰之一。

日本不只是複製模式,還需要找到自己的差異化定位

九州的矽島夢,象徵著日本重返半導體舞台的野心。然而,要想追趕台灣模式,不僅要有土地,還要能解決時間差、資金壓力與產業聚集效應等結構性問題。分散式園區固然是一種因地制宜的策略,但若無法克服協同效應不足的劣勢,恐怕難以吸引長期且大規模的投資。

更重要的是,日本需要找到自己的差異化定位,而不是僅僅「複製新竹」。或許,透過結合車用晶片、先進材料與在地產業,打造「九州特色」的半導體聚落,才可能真正讓矽島突破瓶頸。否則,當全球產業浪潮不斷前進,矽島的夢想恐怕將停留在藍圖上。

(Source:九州經濟國際化推進機構)

- Japan’s ‘Silicon Island’ wants to be like Taiwan but has a land problem

- Mitsubishi Electric Power Semiconductors Contributing to the Revival of Silicon Island

(首圖來源:shutterstock)