比利時微電子研究中心(imec)宣布成功展示一款頻寬超過 110GHz 的 C 頻段鍺矽(GeSi)電致吸收調變器(electro-absorption modulator,簡稱為 EAM),該元件在 imec 研發的 12 吋矽光子平台上製造。

Imec 表示,新的調變器達到每通道 400Gb/s 的網路傳輸率,並為緊湊設計、低延遲和高能源效率進行優化,為新一代光學強度調變直接偵測(IM/DD)鏈路建立基礎,這些鏈路透過簡易且具成本效益的方式為資料中心機架與刀鋒伺服器建立互連。這項技術將是滿足 AI 應用需求的關鍵,這些應用仰賴更快速、更高效的機器學習訓練。

Imec 指出,人工智慧(AI)應用──還有驅動這些應用的機器學習(ML)訓練,需要能夠幾乎即時響應來交換巨量資料的運算架構。要滿足這項挑戰就需要在資料中心機架和刀鋒伺服器之間建立短距離且垂直擴展型的內連,提供最小延遲與單通道 400Gb/s 的位元傳輸率 (現已普遍當作為未來就緒的部署基準。) 由電致吸收調變器驅動的光學 IM/DD 鏈路成為新興的關鍵推手。

設於根特大學的 imec 研究團隊的 IDLab 實驗室研究員 Cedric Bruynsteen 解釋,開發正確的調變器來協助這些光學 IM/DD 鏈路一直是一大研究重點,因為常用的技術選項都有缺點。舉例來說,薄膜鈮酸鋰 Mach-Zehnder 調變器(MZM)提供絕佳的線性度、低光學損耗和超高頻寬,但其占版面積大且面臨污染挑戰,使其與先進 CMOS 邏輯元件的晶圓級整合受阻,挑戰其在共封裝光學元件(CPO)與光學 I/O 的未來應用。另一方面,微型環型共振腔調變器提供高整合密度,但需要大量的穩定控制電路,而這會限制其能源效率。

超高頻寬、單通道 400Gb/s的 IM/DD 傳輸與可在 C 頻段元件內部晶圓級製造的獨特組合以驅動新一代光通訊互連。Cedric Bruynsteen 強調,我們開發的 C 頻段鍺矽電致吸收調變器正面迎擊這些挑戰。透過充分利用 Franz-Keldysh 效應,這款調變器達到緊湊設計、高速與低功耗傳輸。另多虧了其鍺矽基礎,還能與我們開發的 12 吋矽光子平台無縫整合,實現大眾市場的可製造性。

Imec 的這項成果結合兩項世界首創,首次展示在 C 頻段運作的 110GHz 超寬頻鍺矽電致吸收調變器,以及首次利用矽基電致吸收調變器來實現單通道 400Gb/s 的網路傳輸率。這項創舉奠基在元件整合與系統級這兩方面累積超過 10 年的研發進展。在元件整合方面,imec 研究人員優化了佔板面積尺寸、摻雜方案與磊晶成長製程。在系統方面,他們開發了穩健的傳輸設置,藉此展現這款電致吸收調變器具備在四階脈衝振福調變(PAM-4)IM/DD 鏈路內實現單通道 400Gb/s 網路資料傳輸的性能。

Imec 進一步指出,這些成果清晰刻劃了我們這款鍺矽電致吸收調變器在實現新一代垂直擴展型光通訊互連的潛力。不過有趣的是,這款調變器本身不曾是我們測試頻寬的限制因素,把我們頻寬上限設在 110GHz 的是測量設備。因此,透過取得更高頻的測量工具,下一步是揭開這款元件的真正頻寬限制,並評估其在資料中心那樣的高溫狀態下所展現的性能。同時,imec 正在 8 吋與 12 吋矽光子平台將這款鍺矽電致吸收調變器開放給合作夥伴,讓他們探索該元件用於 AI 訓練研發園區內部垂直擴展型網路的發展潛力。

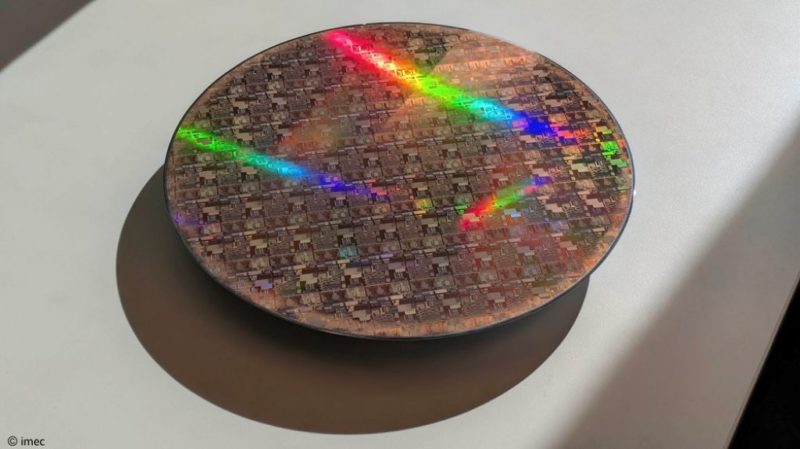

(首圖來源:imec)