鄰近小行星塵埃發現水,為地球生命起源提供線索 |

| 作者 中央社|發布日期 2022 年 09 月 23 日 16:15 | 分類 天文 |

Tag Archives: 地球

只要稍微改變木星軌道,地球就能更適合居住 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 09 月 13 日 15:42 | 分類 天文 , 會員專區 |

木星不只是太陽系最大行星,對地球適居性程度也發揮關鍵作用。新研究表明如果木星軌道稍微變化,會讓地表有更多適合生物生活的區域。 繼續閱讀..

當地球穿過銀河系旋臂,地殼增長速度變快 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 09 月 07 日 17:26 | 分類 天文 , 會員專區 |

地球繞著太陽公轉,太陽又帶著包括地球在內的行星們繞著銀河系核心轉。一項新研究表明,當地球穿越銀河系旋臂時,將有更多高能彗星撞擊地球並導致地殼增長速度加快。 繼續閱讀..

發現月岩含地球惰性氣體,為大撞擊理論的有力證據 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 08 月 20 日 0:00 | 分類 天文 |

蘇黎世聯邦理工學院地球化學和岩石學研究所科學家研究非常小的月球隕石,發現成分含令人信服的證據,證明月球與地球是從相同物質形成,且可能形成於 45 億年前災難性撞擊後。 繼續閱讀..

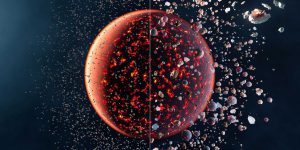

科學家對地球形成的方式提出新見解 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 07 月 17 日 0:00 | 分類 天文 |

同一地區相隔 20 年再次大地震,揭示地核產生變化 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 07 月 03 日 14:24 | 分類 會員專區 , 環境科學 , 自然科學 |

當行星經歷斷層運動、岩漿流上升、大規模滑坡等事件時會釋放能量,地震波便是其中一種結果。在一項新研究中,科學家發現南太平洋克馬得群島相隔 20 年於相似位置發生地震,然而分析地震波結果發現傳播時間出現差異,表明地球外核正隨時間產生變化。 繼續閱讀..

地球一天長度每 6 年波動一次,原因來自地球內核震盪週期 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 06 月 13 日 18:45 | 分類 會員專區 , 自然科學 |

時間並非絕對值,儘管我們以 24 小時定義地球的一天,實際上白天長度有個很微小的週期性變化。現在科學家已發現原因,來自地球內核每 6 年來回震盪幾公里,恰好與白天長度變化週期吻合。 繼續閱讀..

地核內發現全新型態的磁波 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 06 月 01 日 8:45 | 分類 自然科學 , 航太科技 |

科學家發現全新磁波,每隔 7 年就會穿過地球外核,中間會扭曲地球磁場的強度。 繼續閱讀..

露西號探測船帶您從太空觀賞月全食 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 05 月 26 日 8:45 | 分類 天文 , 自然科學 |

月全食的發生必須是月球、地球與太陽排成一直線的時候,此刻月球將進入地球本影區,而形成月全食天象,此時人們所看到的月亮將由亮白色,轉變為古銅色。 繼續閱讀..

近似人眼從太空看到的地球,新氣象衛星 GOES-18 首張圖像釋出 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 05 月 19 日 16:59 | 分類 天文 , 會員專區 , 自然科學 |

我們的地球從外太空欣賞究竟有多美,讓美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)於今年 3 月 1 日升空的 GOES-18 新氣象衛星告訴你,就跟寶石一樣亮眼。 繼續閱讀..

地球氧氣何處來?科學家提出新解釋 |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 03 月 22 日 8:30 | 分類 自然科學 |

地球歷史最初 20 億年,大氣幾乎沒有氧氣。雖然一些微生物在這時期後半段有光合作用,但氧氣聚積的量還沒有達到足以影響全球生物圈的水準。 繼續閱讀..

地球的水到底從哪裡來? |

| 作者 台北 天文館|發布日期 2022 年 02 月 20 日 0:00 | 分類 自然科學 |

地球內核並非普通固體,可能由神奇的超離子物質構成 |

| 作者 Emma stein|發布日期 2022 年 02 月 15 日 17:36 | 分類 會員專區 , 自然科學 |

地核位於地球最中心,壓力與溫度都相當高,目前模型認為由液態外核和固態內核組成。不過最近科學家發現地球內核似乎並非普通固態鐵,而是由固體鐵亞晶粒與液態輕元素組成,也就是處於液體和固體之間的超離子態。 繼續閱讀..